崇武国家海洋公园位于福建省泉州市惠安县东南沿海崇武半岛南侧,2014年获得国家海洋局批复设立,是泉州市首个国家级海洋公园,西起青山湾西侧,东至崇武国家级中心渔港,岸线长19.2 km,沿岸沙滩与岩礁相间,主要包含青山湾、西沙湾和半月湾等海湾。迄今为止,该海洋公园的潮间带大型底栖动物群落还未有详细的报道,仅谢进金[5]于2002年对该海洋公园的潮间带贝类进行分布描述。本研究在崇武国家海洋公园布设3条沙滩断面,进行春季和秋季两个季节的采样调查,通过分析比较其潮间带大型底栖动物群落结构变化,以期为该海洋公园潮间带资源保护和合理开发提供基础数据和决策依据。

1 材料与方法

1.1 调查时间和站位

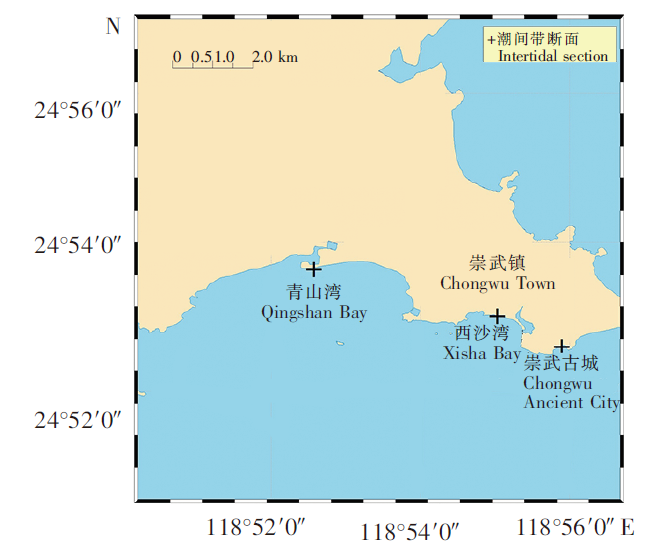

2017年3月(春季)和11月(秋季)的大潮期在泉州市崇武半岛南侧的崇武国家海洋公园布设沙滩站位进行断面(图1)潮间带生物调查,3条断面分别位于青山湾、西沙湾和崇武古城。每条断面采集高、中、低三个潮区的样品,高潮区设置1个调查站位,中潮区设置3个调查站位,低潮区设置1个调查站位,3条断面共计15个站位。

图1

图1

崇武国家海洋公园潮间带大型底栖动物调查断面

Fig.1

Sampling section of intertidal macrobenthos in Chongwu National Marine Park

1.2 采样方法

样品采集时用集思宝G120BD专业GNSS手持机进行定位,每个站位用25 cm×25 cm的样框采集定量样品,在样框内取深30 cm的沉积物,随机采集4个样框,用孔径为0.5 mm的筛子筛选出其中的底栖动物,混合成1个样品。同时在该站位周围区域采集种类尽量多的定性样品。所采集的样品用5%福尔马林溶液固定,带回实验室分析。样品采集、处理和数据获取方法严格按照GB/T 12763—2007《海洋调查规范》的技术要求进行。

1.3 数据统计分析

式(1)~(3)中,S为样品中种类总数,N为样品总个体数,Pi为第i种的个体数与样品总个体数的比值。

优势种由相对重要性指数(IRI)[9]决定,计算公式:

式(4)中,N为某一物种的密度占总密度的百分比,W为某一物种的生物量占总生物量的百分比,F为某一物种出现的频率。以IRI ≥1 000的物种作为优势种。

2 结果与分析

2.1 种类组成

2017年春、秋两个季节共采集到大型底栖动物82种(表1),其中定性样品63种,定量样品35种。软体动物种类数最多,共33种,占总种数的40.2%;其次是甲壳动物,共25种,占30.5%;多毛类14种,占17.1%;棘皮动物2种,占2.4%;其他动物(腔肠动物、扁形动物、纽形动物和鱼类)共8种,占9.8%。

表1 崇武国家海洋公园潮间带大型底栖动物类群分布

Tab.1

| 断面 Section | 多毛类 Polychaeta | 软体动物 Mollusca | 甲壳动物 Grastacea | 棘皮动物 Echinodermata | 其他动物 Others | 合计 Total | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 春 Spring | 秋 Autumn | 春 Spring | 秋 Autumn | 春 Spring | 秋 Autumn | 春 Spring | 秋 Autumn | 春 Spring | 秋 Autumn | 春 Spring | 秋 Autumn | |

| 青山湾Qingshan Bay | 4 | 2 | 11 | 12 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 26 | 21 |

| 西沙湾Xisha Bay | 3 | 4 | 10 | 16 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 21 | 32 |

| 崇武古城Chongwu Ancient City | 5 | 1 | 10 | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 24 | 27 |

| 合计Total | 11 | 7 | 20 | 23 | 16 | 17 | 2 | 0 | 3 | 6 | 52 | 53 |

由表1可知,春季航次总种数(52种)略少于秋季(53种);春季的多毛类和棘皮动物种数高于秋季,软体动物、甲壳动物和其他动物种数低于秋季,棘皮动物仅在春季青山湾发现。在各断面中,西沙湾和崇武古城种类数均为44种,青山湾为39种。除青山湾春季种数(26)高于秋季(21)外,其他断面春季种数均低于秋季。

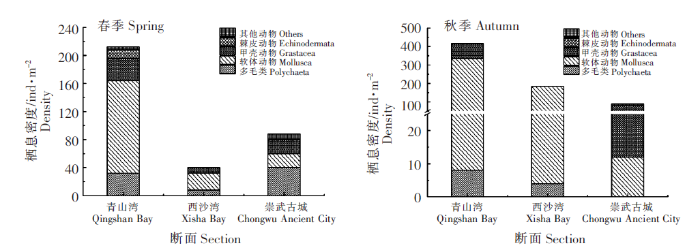

2.2 栖息密度分布

潮间带大型底栖动物3条断面平均栖息密度为(171.3±136.2)ind/m2,其中春季平均栖息密度为(113.3±88.8)ind/m2,秋季平均栖息密度为(229.3±168.6)ind/m2,秋季约为春季的2倍。断面之间表现为青山湾(314.0±144.3)ind/m2>西沙湾(112.0±101.8)ind/m2>崇武古城(88.0±0.0)ind/m2(图2)。除崇武古城外,其他断面秋季栖息密度均明显高于春季,春季最大值和最小值分别为青山湾和西沙湾,秋季最大值和最小值则分别为青山湾和崇武古城。

图2

图2

春、秋季崇武国家海洋公园潮间带大型底栖动物栖息密度水平分布

Fig.2

Horizontal distribution of intertidal macrozoobenthos density in Chongwu National Marine Park

in spring and autumn

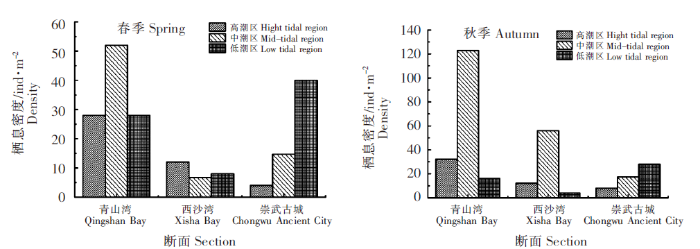

从潮区分布(图3)来看,低潮区、中潮区和高潮区底栖动物栖息密度具有显著差异(P<0.05),各潮区平均栖息密度呈中潮区(44.9±43.3)ind/m2>低潮区(20.7±13.7)ind/m2>高潮区(16.0±11.3)ind/m2。从不同季节看,春季为低潮区(25.3±16.2)ind/m2>中潮区(24.4±24.2)ind/m2>高潮区(14.7±12.2)ind/m2,秋季则为中潮区(65.3±53.3)ind/m2>高潮区(17.3±12.9)ind/m2>低潮区(16.0±12.0)ind/m2。青山湾春季和秋季均为中潮区>高潮区>低潮区;西沙湾春季为高潮区>低潮区>中潮区,秋季为中潮区>高潮区>低潮区;崇武古城春季和秋季均为低潮区>中潮区>高潮区。

图3

图3

春、秋季崇武国家海洋公园潮间带大型底栖动物栖息密度垂直分布

Fig.3

Vertical distribution of intertidal macrozoobenthos density in Chongwu National Marine Park in spring and autumn

栖息密度组成中,春季以软体动物最为丰富,达58.7 ind/m2,占总栖息密度的51.76%;其次是多毛类、甲壳动物,栖息密度分别为26.7、20.0 ind/m2,分别占总栖息密度的23.53%和17.65%;棘皮动物和其他动物栖息密度均为4.0 ind/m2,各占3.53%。秋季软体动物栖息密度亦是最高,达173.3 ind/m2,占总栖息密度的75.58%;其次是甲壳动物、多毛类和其他动物,栖息密度分别为49.3、4.0、2.7 ind/m2,分别占总栖息密度的21.51%、1.74%、1.16%。

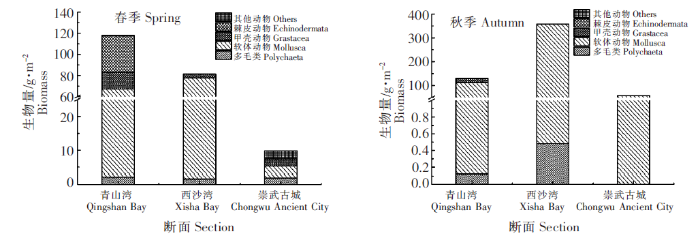

2.3 生物量分布

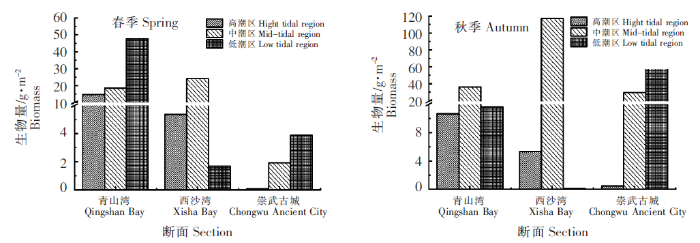

潮间带大型底栖动物3条断面平均生物量为(141.44±117.20)g/m2,其中春季平均生物量为(69.07±54.83)g/m2,秋季平均生物量为(213.81±124.97)g/m2,秋季约是春季的3倍;断面间生物量具有显著差异(P<0.05),表现为西沙湾(218.50±196.55)g/m2>青山湾(124.10±8.74)g/m2>崇武古城(81.72±101.77)g/m2(图4)。3条断面秋季生物量均显著高于春季(P<0.05),春季最大值和最小值分别为青山湾和崇武古城,秋季最大值和最小值则分别为西沙湾和青山湾。

图4

图4

春、秋季崇武国家海洋公园潮间带大型底栖动物生物量水平分布

Fig.4

Horizontal distribution of intertidal macrozoobenthos biomass in Chongwu National Marine Park in spring and autumn

从潮区分布(图5)来看,不同潮区生物量分布差异显著(P<0.05),平均生物量呈中潮区(37.91±40.60)g/m2>低潮区(21.63±27.62)g/m2>高潮区(6.09±5.71)g/m2,其中春季为低潮区(17.71±25.88)g/m2>中潮区(14.89±11.56)g/m2>高潮区(6.69±7.37)g/m2,秋季则为中潮区(60.92±48.96)g/m2>低潮区(25.55±34.51)g/m2>高潮区(5.49±5.10)g/m2。青山湾春季为低潮区>中潮区>高潮区,秋季为中潮区>低潮区>高潮区;西沙湾春季和秋季均为中潮区>高潮区>低潮区;崇武古城春季和秋季均为低潮区>中潮区>高潮区。

图5

图5

春、秋季崇武国家海洋公园潮间带大型底栖动物生物量垂直分布

Fig.5

Vertical distribution of intertidal macrozoobenthos biomass in Chongwu National Marine Park in spring and autumn

不同种类生物量组成差异显著(P<0.05),春季软体动物最高,为48.20 g/m2,占总生物量的69.12%;其次是棘皮动物、甲壳动物、多毛类和其他动物,生物量分别为11.60、7.24、1.92、0.77 g/m2,分别占总生物量的16.63%、10.38%、2.75%和1.11%。秋季软体动物生物量同样最高,为175.41 g/m2,占总生物量的82.04%;其次是甲壳动物、其他动物和多毛类,生物量分别为35.99、2.21、0.20 g/m2,分别占总生物量的16.83%、1.04%和0.09%。

2.4 优势种

潮间带大型底栖动物共有优势种18种,其中软体动物7种,多毛类和甲壳动物各5种,其他动物1种(表2)。青山湾共有优势种1种,肋虫昌螺(Umbonium costatum)在春季和秋季占绝对优势,相对重要性指数在8 000以上。西沙湾共有优势种2种,等边浅蛤(Gomphina aequilatera)在春季和秋季均是优势种,相对重要性指数均在8 000以上;楔形斧蛤(Latona cuneatus)在秋季为优势种,相对重要性指数为1 084。崇武古城共有优势种15种,春季优势种共有13种,主要优势种为寡节甘吻沙蚕(Glycinde gurianvae)、脑纽虫sp.(Cerebratulina sp.)和黄口荔枝螺(Thais luteostoma),相对重要性指数在4 000以上,其他优势种在1 035~2 491之间;秋季优势种为平背蜞(Gaetioe depressus)和直螯活额寄居蟹(Diogenes rectimanus),其中平背蜞占绝对优势。

表2 崇武国家海洋公园潮间带大型底栖动物种优势种组成

Tab.2

| 类别 Category | 优势种 Dominant species | 青山湾 Qingshan Bay | 西沙湾 Xisha Bay | 崇武古城 Chongwu Ancient City | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 春 Spring | 秋 Autumn | 春 Spring | 秋 Autumn | 春 Spring | 秋 Autumn | ||||||||

| 多毛类 Polychaeta | 寡节甘吻沙蚕Glycinde gurianvae | - | - | - | - | 13 263 | - | ||||||

| 须鳃虫Cirriformia tentaculata | - | - | - | - | 2 421 | - | |||||||

| 锥稚虫Aonides oxycephala | - | - | - | - | 2 035 | - | |||||||

| 独齿围沙蚕Perinereis cultrifera | - | - | - | - | 1 737 | - | |||||||

| 纳加索沙蚕Lumbrineris nagae | - | - | - | - | 1 070 | - | |||||||

| 软体动物 Mollusca | 肋虫昌螺Umbonium costatum | 8 247 | 10 074 | - | - | - | - | ||||||

| 等边浅蛤Gomphina aequilatera | - | - | 8 482 | 10 645 | - | - | |||||||

| 楔形斧蛤Latona cuneatus | - | - | - | 1 084 | - | - | |||||||

| 黄口荔枝螺Thais luteostoma | - | - | - | - | 4 421 | - | |||||||

| 扭单齿螺Monodonta perplexa | - | - | - | - | 1 491 | - | |||||||

| 短滨螺Littorina brevicula | - | - | - | - | 1 035 | - | |||||||

| 栗色拉沙蛤Lasaea nipponica | - | - | - | - | 1 035 | - | |||||||

| 甲壳动物 Grastacea | 小相手蟹Nanosesarma minulum | - | - | - | - | 2 491 | - | ||||||

| 截额蝉蟹Hippa truncatifrons | - | - | - | - | 2 333 | - | |||||||

| 沙钩虾sp.Byblis sp. | - | - | - | - | 2 070 | - | |||||||

| 平背蜞Gaetioe depressus | - | - | - | - | - | 10 915 | |||||||

| 直螯活额寄居蟹Diogenes rectimanus | - | - | - | - | - | 2 081 | |||||||

| 其他动物 Others | 脑纽虫sp.Cerebratulina sp. | - | - | - | - | 8 000 | - | ||||||

注:表中数值为相对重要性指数值。

Note:The values in the table were relative importance index values.

2.5 群落多样性

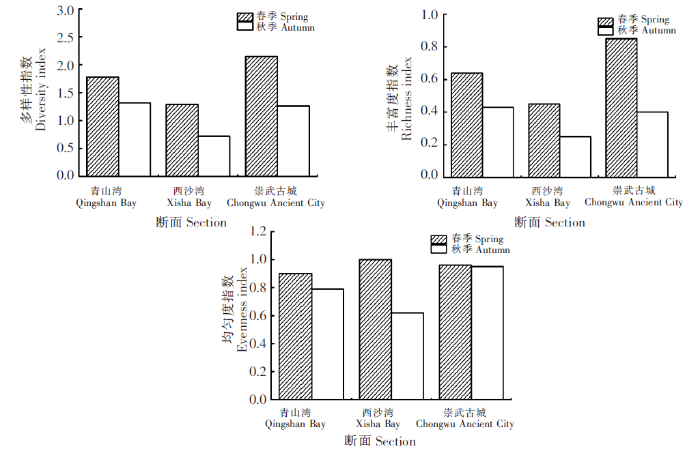

潮间带大型底栖动物3条断面多样性指数(H')、丰富度指数(d)和均匀度指数(J)平均值分别为(1.48±0.58)、(0.52±0.27)和(0.89±0.14),其中春季分别为(1.75±0.63)、(0.64±0.31)和(0.95±0.06),秋季则分别为(1.21±0.36)、(0.39±0.14)和(0.83±0.18),春季的多样性指数(H')、丰富度指数(d)和均匀度指数(J)均大于秋季(图6)。

图6

图6

崇武国家海洋公园潮间带大型底栖动物群落多样性

Fig.6

Community diversity of intertidal macrozoobenthos in Chongwu National Marine Park

由图6还可知,春季的多样性指数(H')和丰富度指数(d)均表现为崇武古城>青山湾>西沙湾,均匀度指数(J)表现为西沙湾>崇武古城>青山湾。秋季的多样性指数(H')和丰富度指数(d)则均表现为青山湾>崇武古城>西沙湾,均匀度指数(J)表现为崇武古城>青山湾>西沙湾。

3 讨论

3.1 潮间带大型底栖动物空间分布特征

在崇武国家海洋公园布设的3条沙滩潮间带断面中,软体动物种类均最为丰富,其次是甲壳动物和多毛类。栖息密度上,青山湾明显高于西沙湾和崇武古城,生物量则表现为西沙湾>青山湾>崇武古城。在优势种方面,青山湾和西沙湾分别以肋虫昌螺和等边浅蛤为主要优势种,崇武古城春季以寡节甘吻沙蚕占主要优势,秋季则以平背蜞为主。从潮区分布来看,中潮区的种类数、栖息密度和生物量均为最高值,其次是低潮区,主要是因为肋虫昌螺和等边浅蛤分别在青山湾和西沙湾的中潮区大量分布,但在高潮区和低潮区均没有采获。

3.2 潮间带大型底栖动物的季节变化特征

季节的变化还体现在优势种上。青山湾和西沙湾春、秋两季均分别以肋虫昌螺和等边浅蛤为第一优势种,但秋季两个优势种的相对重要性指数均明显高于春季;崇武古城第一优势种从春季的寡节甘吻沙蚕演替为平背蜞。相对重要性指数的提高也造成了优势种集聚于少数种群,这也是春季的多样性指数(H')、丰富度指数(d)和均匀度指数(J)高于秋季的原因。

3.3 与其他区域的比较

2017年春、秋两个季节在崇武国家海洋公园沙滩潮间带共采集到定量生物35种,平均栖息密度为(171.3±136.2)ind/m2,平均生物量为(141.44±117.20)g/m2,软体动物在物种组成、栖息密度和生物量上均占主要优势。与其他区域潮间带相比[18⇓⇓⇓-22],本次调查的物种丰富程度较低,这主要与底质环境和采样季节不同有关。不同的底质环境(岩礁、泥滩、沙滩、砾石滩)影响潮间带大型底栖动物的分布[23],沙滩由于受到波浪的强烈冲击,沙粒可以进行移动,稳定性差,不利于固着生物生长;同时沙滩上有机质含量较少,营养物质贫乏,而且沙滩作为一种旅游资源,常被选为各种娱乐活动的场所,受到人类活动的影响较大,因此沙滩上生物较少[24];同时由于其他区域采样时间大部分在夏季,水温较高,有利于大型底栖动物的生长繁殖,因此本次调查的物种丰富程度低于其他区域。

与其他区域沙滩潮间带相比,本研究定量物种数略高于诏安县城洲岛和宁津沿岸,低于平潭岛和深沪湾;栖息密度为最低值;生物量则是仅次于深沪湾(表3)。从优势种组成来看,本研究的青山湾同平潭岛、深沪湾一样,均以虫昌螺为主要优势种,但栖息密度为三者最低值。这可能是因为深沪湾潮间带分布着海底古森林遗迹和大片牡蛎礁,它们可以对风浪起到一定的缓冲作用,减少海岸被侵蚀的程度,确保了虫昌螺有良好的生长环境;而平潭岛潮间带调查是在夏季进行的,温度较高,有利于虫昌螺的生长繁殖。

表3 崇武国家海洋公园与其他区域沙滩潮间带的比较

Tab.3

| 采样区域 Sampling area | 时间 Time | 定量物种数 Quantity of species | 平均栖息密度/ ind·m-2 Average density | 平均生物量/ ind·m-2 Average biomass | 调查者 Investigator |

|---|---|---|---|---|---|

| 崇武Chongwu | 2017-03和2017-11 | 35 | 171.30 | 141.44 | 本次调查 |

| 平潭岛Pingtan Island | 2015-07 | 39 | 716.00 | 40.44 | 李国强等[25] |

| 城洲岛Chengzhou Island | 2013-11和2014-05 | 34 | 202.00 | 2.40 | 李国强[26] |

| 宁津沿岸Ningjin coast | 2009-11至2010-08 | 30 | 182.67 | 45.09 | 甘志彬等[27] |

| 深沪湾Shenhu Bay | 2006-01和2006-04 | 49 | 2748.00 | 208.17 | 梁俊彦等[28] |

4 结论

本次崇武国家海洋公园沙滩潮间带大型底栖动物调查,共鉴定出物种82种,其中软体动物种类数最高,且其在物种组成、栖息密度和生物量上均占主要优势,肋虫昌螺和等边浅蛤在优势种中相对重要性指数最高;春、秋两个季节平均栖息密度为(171.3±136.2)ind/m2,平均生物量为(141.44±117.20)g/m2,其中秋季的栖息密度和生物量均高于春季,而多样性指数(H')、丰富度指数(d)和均匀度指数(J)则均低于春季;中潮区的种类数、栖息密度和生物量均为最高值;与其他区域沙滩潮间带相比,定量种类数处于中等水平,栖息密度为最低值,生物量较高。

参考文献

三沙湾春季浮游植物群落结构特征

[J].于2019年4月在福建省三沙湾海域24个站位进行浮游植物采样调查,对浮游植物种类组成、优势种群、细胞密度及生态学指数进行初步研究,结果表明三沙湾海域共鉴定浮游植物4门69属181种,其中硅藻门57属161种、甲藻门10属16种、蓝藻门1属3种、金藻门1属1种;优势种有具槽帕拉藻(Paralia sulcata)、中肋骨条藻(Skeletonema costatum)、菱形海线藻(Thalassionema nitzschioides)、琼氏圆筛藻(Coscinodiscus jonesianus)和菱形藻(Nitzschia sp.);浮游植物细胞密度为中层>底层>表层,水平分布中各站位有较大差异,密度介于(9.20~38.9)×106 个/m3之间,平均值为22.67×106 个/m3;不同站位丰富度指数介于0.77~1.83之间,平均值为1.24;均匀度指数介于0.35~0.74之间,平均值为0.63;多样性指数介于1.14~2.63之间,平均值为2.13,总体评价处于中等水平。

2008—2017年夏季闽东沿岸海域网采浮游植物群落年际变化特征研究

[J].根据2008—2017年夏季闽东沿岸海域浮游植物网采数据,对该海域近10年浮游植物群落特征年际变化进行了分析探讨。结果表明:近10年共鉴定4门8属263种浮游植物,硅藻为第一大类群,甲藻次之,赤潮种类占鉴定种类的31.56%,存在赤潮发生的潜在风险,生态类群以广温性种类为主。物种数的年际特征有着较大的变化,2017年种类数最高,2012年最低。浮游植物细胞丰度变化范围为(267.03~44 379.31)×104 ind/m3,硅藻细胞丰度大小决定了浮游植物群落细胞丰度大小。细胞丰度除2008年外,其余年份呈双峰型变化趋势,2008年细胞丰度最高,2013年最低。浮游植物细胞丰度的平面分布常年保持湾外高于湾内、北部高于南部、近岸高于远岸的特征。调查海域常见优势种为中肋骨条藻(Skeletonema costatum)、旋链角毛藻(Chaetoceros curvisetus)和柔弱伪菱形藻(Pseudo-nitzschia delicatissima)。浮游植物群落多样性水平变化幅度较大,表现为先升后急剧下降、再上升的特征,常年以来调查海域浮游植物群落整体多样性处于较低水平。调查海域优势种的异常增殖导致了浮游群落多样性水平偏低、种间比例不均匀、优势种单一,同时群落出现小型化现象,反之可看出闽东沿岸海域受到了一定程度的环境污染。

McLachlan A.Patterns,processes and regulatory mechanisms in sandy beach macrofauna:A multi-scale analysis

[J].

Disturbance of intertidal soft-sediment benthic communities by cockle hand raking

[J].

Empty habitat in coastal sediments for populations of macrozoobenthos

[J].

Efffects of environmental gradients on sandy beach macrofauna of a semi-enclosed bay

[J].

防城河口湾潮间带大型底栖动物群落结构研究

[J].文章根据2016年5月、8月、11月和2017年2月的调查数据, 研究自然和人为因素对广西防城河口湾潮间带大型底栖动物群落结构的影响。结果表明: 4个季度共采集到潮间带大型底栖动物10门252种, 以软体动物门、节肢动物门和环节动物门为主。调查区域的优势种包括珠带拟蟹守螺Cerithidea cingulata、菲律宾蛤仔Ruditapes philippinarum、长腕和尚蟹Mictyris longicarpus、纵带滩栖螺Batillaria zonalis、青蛤Cyclina sinensis、南海鸭嘴蛤Laternula nanhaiensis、文蛤Meretrix meretrix和红树蚬Gelolna coaxans等8种, 年均密度和生物量分别为203个?m<sup>-2</sup>和276.58g?m<sup>-2</sup>, 其中软体动物占69.58%和83.73%。盐度和底质类型因素是影响群落密度、生物量和群落指数的主要环境因子, 季节和潮带因素影响较小。其中盐度对密度和生物量的影响大于底质类型, 但底质类型对种类多样性指数、丰富度指数、均匀度指数和物种丰度等群落指数的影响大于盐度。聚类分析和多维尺度分析可以将群落划分为3个类型, 基本对应于盐度和底质类型影响。从多样性水平判断防城河口湾潮间带总体上处于中度扰动之中, 盐度、底质类型和人为干扰等因素综合影响了该湾潮间带动物群落的空间分布格局。