大亚湾是广东沿岸较大的半封闭性海湾,位于珠江口东侧,东接稔平半岛,西连大鹏半岛,北依大亚湾经济技术开发区,湾口朝南。大亚湾岸线曲折,岛屿众多,湾内水产资源种类繁多,是南海的水产种质资源宝库,也是多种珍稀水生生物的集中分布区和广东省重要的水产增殖海域[1]。1983年,为加强保护广东省稀有名贵水产品自然资源,广东省人民政府批准在大亚湾建立广东大亚湾水产资源省级自然保护区。

20世纪80年代以前,大亚湾周边人口不多,以农业为主,基本无工业,海域水质良好、洁净,营养状况接近贫营养水平,却能维持较高的生产力,人与自然能够协调发展;1984年,广东省将大亚湾列为重点经济开发区,从此,大亚湾进入了社会经济蓬勃发展的时期,大亚湾核电站、岭澳核电站相继建成,大亚湾经济技术开发区石化工业区项目陆续开发建设。目前,大亚湾石化区炼化一体化规模居全国首位,并成功引进埃克森美孚惠州乙烯、惠州石化三期炼化一体化等重大项目,世界级石化产业基地正在加速形成。随着大亚湾沿岸经济的不断发展,人口急剧增长、工业废水和生活污水大量排入、海上水产养殖业和旅游业快速发展、船舶通航密度不断增加等造成海水中污染物不断累积、近年来赤潮频发[2]、保护区生物多样性呈现下降趋势,导致保护区保护生态环境工作难以有效开展。

为了解人类活动对保护区的影响,选择在沉积物中累积作用较强的重金属[3]进行评价。近年来,国内也有部分关于大亚湾海域表层沉积物的研究成果,唐得昊等[4]研究了大亚湾海域表层沉积物的污染现状,并得出重金属潜在生态风险较低;张海娟等[5]对大亚湾内、外海域的重金属分布进行对比,结果为Hg的潜在生态风险等级较高;杨文超等[6]统计了近十年大亚湾表层沉积物中重金属的时空分布变化,评价了沉积物重金属潜在生态风险为轻微程度。但以上研究结果基本局限在大亚湾局部海域,而对整个保护区海域的研究未曾报道。基于此,本研究采样站位涵盖保护区范围,通过监测各站位表层沉积物重金属含量,分析其在保护区内的平面分布趋势,并统计分析近30年保护区内沉积物中重金属演变趋势,得出保护区内沉积物污染现状,同时基于局部污染区域,提出对应的污染防治措施,以期为保护区所在海域重金属污染防治和生态环境保护提供依据与建议。

1 材料和方法

1.1 样品采集

表1 沉积物中重金属含量测定方法

Tab.1

| 检测项目 Detection items | 测定方法 Determination method | 仪器 Instrument | 不确定度 Uncertainty | 检出限 Limit of detection |

|---|---|---|---|---|

| 铜Cu | 无火焰原子吸收 分光光度法 | 原子吸收分光光度计 AA900T | Urel=1%,k=2 | 0.5×10-6 |

| 铅Pb | 无火焰原子吸收 分光光度法 | 原子吸收分光光度计 AA900T | Urel=1%,k=2 | 1.0×10-6 |

| 锌Zn | 火焰原子吸收 分光光度法 | 原子吸收分光光度计 TAS-990F | Urel=1%,k=2 | 6.0×10-6 |

| 铬Cr | 无火焰原子吸收 分光光度法 | 原子吸收分光光度计 AA900T | Urel=1%,k=2 | 2.0×10-6 |

| 汞Hg | 原子荧光法 | 原子荧光分光光度计 AFS-9700 | Urel=1%,k=2 | 0.002×10-6 |

| 砷As | 原子荧光法 | 原子荧光分光光度计 AFS-9700 | Urel=1%,k=2 | 0.06×10-6 |

1.2 评价方法

海洋沉积物质量采用单因子标准指数法评价,公式如下:

式中:Qij为j站评价因子i的标准指数;Cij为j站评价因子i的实测值;Csi为评价因子i的评价标准值,采用GB 18668—2002《海洋沉积物质量》[9]进行评价。

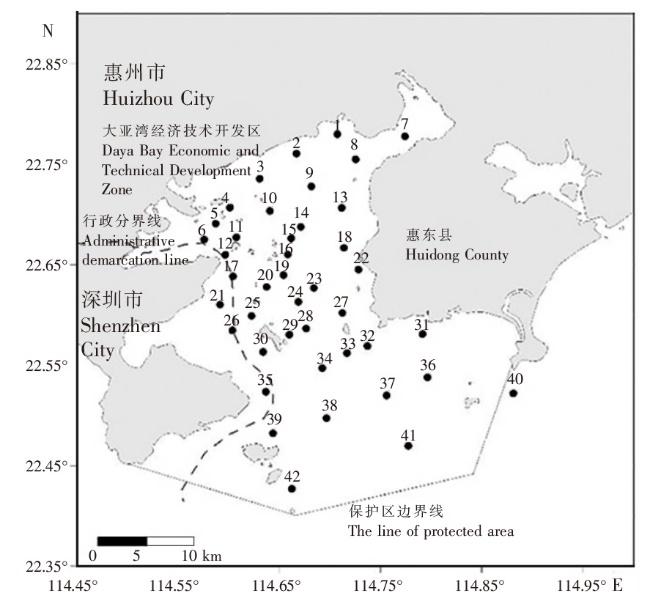

图1

图1

保护区海域表层沉积物采样站位分布

Fig.1

Distribution of sampling stations in surface sediments from protected areas

2 结果与分析

2.1 保护区表层沉积物重金属的含量

表2 保护区表层沉积物中重金属含量测定结果

Tab.2

| 特征值Eigen value | 铜Cu | 铅Pb | 锌Zn | 铬Cr | 汞Hg | 砷As |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 含量最小值/10-6 Minimum content | 15.6 | 19.1 | 40.8 | 25.4 | 0.048 | 5.2 |

| 含量最大值/10-6 Maximum content | 225.0 | 59.4 | 108.0 | 109.0 | 0.180 | 11.6 |

| 含量平均值/10-6 Average content | 83.2 | 34.9 | 75.8 | 42.6 | 0.098 | 8.3 |

2.2 重金属含量空间分布特征

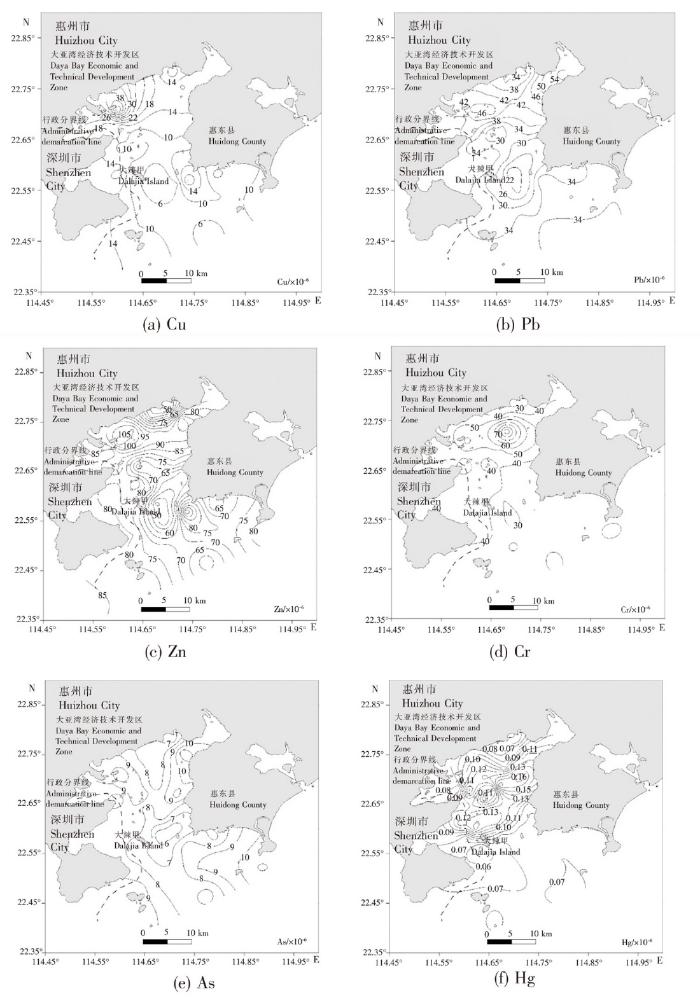

保护区中表层沉积物各重金属元素含量分布见图2。由各重金属在保护区内的平面分布可知,Cu、Pb、Cr、Hg含量低值区出现在大亚湾南面海域,Zn、As含量低值区出现在大辣甲以东海域,相对于大亚湾北部,大亚湾中部与南部海域受人为活动干扰少,且距离陆地相对较远,受陆源输入影响较小;Cu、Pb、Zn、Cr、Hg均在大亚湾经济技术开发区沿岸海域呈现高值区,体现了陆源输入影响较大。

图2

图2

保护区表层沉积物重金属平面分布图

Fig.2

Horizontal distribution of heavy metals in surface sediments of protected areas

3 讨论

3.1 重金属历史变化分析

唐得昊等[4]通过对比大亚湾与中国其他海湾表层沉积物含量发现,大亚湾表层沉积物中重金属含量处于中等水平。易华[10]统计了大亚湾海域表层沉积物1987—2010年共计7次的历史数据,对重金属含量的历史变化进行梳理,认为大亚湾海域重金属含量背景值已较高,可能与广东省自然土壤中重金属含量平均值较高有关;另外,1987—2010年大亚湾海域沉积物质量变化比较稳定。张海娟等[5]通过分析大亚湾的湾内和湾外表层沉积重金属含量分布,湾外的生态风险等级略低于湾内,Hg对综合潜在生态风险贡献较大。本文结合已有的研究基础,对1987—2020年大亚湾海域表层沉积物数据进行统计,结果见表3。由表3可知,近30年,大亚湾表层沉积物中除Cu含量增加较大外,其余重金属平均含量基本保持稳定,但最大值有增大的趋势,其中Cu、Zn、Cr增大趋势较为明显,说明大亚湾局部海域重金属累积速度较快。结合图2可知,Cu、Zn、Cr的最大值均出现在大亚湾经济技术开发区周边海域,这与开发区内石油、化工、造纸等行业的快速发展有关。可见,近年来,随着大亚湾石化产业的大力发展,石化区周边海域表层沉积物已出现重金属加速积累现象,应引起关注。

表3 1987—2020年保护区表层沉积物中重金属含量

Tab.3

| 年份Year | 数据Data | 铜Cu | 铅Pb | 锌Zn | 铬Cr | 汞Hg | 砷As | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1987 | 范围/10-6 | 10.0~25.5 | 23.3~65.0 | 67.0~239.0 | 24~52 | 0.010~0.205 | ND~21.2 | ||||

| 平均值/10-6 | 18.0 | 40.4 | 124.0 | 41.4 | 0.136 | 8.90 | |||||

| 资料来源 | 《大亚湾海域重金属变化趋势分析》[10] | ||||||||||

| 1992 | 范围/10-6 | 14.6~47.3 | 40.2~74.6 | 67.6~127.4 | - | 0.04~0.34 | 0.24~12.7 | ||||

| 平均值/10-6 | 21.6 | 50.6 | 92.3 | - | 0.090 | 7.49 | |||||

| 资料来源 | 《大亚湾海域重金属变化趋势分析》[10] | ||||||||||

| 2001 | 范围/10-6 | 11.3~18.2 | 16.81~54.84 | 40.9~130.0 | - | 0.10~0.53 | 2.60~14.70 | ||||

| 平均值/10-6 | 15.5 | 38.52 | 97.9 | - | 0.23 | 9.3 | |||||

| 资料来源 | 《南海石油化工项目码头及海底管道工程环境影响报告书》[11] | ||||||||||

| 2009 | 范围/10-6 | 7.3~40.7 | 19.6~58.8 | 50~136 | 14.3~58.4 | 0.01~0.04 | 8.49~13.82 | ||||

| 平均值/10-6 | 18.26 | 33.5 | 86 | 36.9 | 0.03 | 10.72 | |||||

| 资料来源 | 《惠州港荃湾港区主航道扩建工程环境影响评价报告书》[12] | ||||||||||

| 年份Year | 数据Data | 铜Cu | 铅Pb | 锌Zn | 铬Cr | 汞Hg | 砷As | ||||

| 2010 | 范围/10-6 | 4.5~30.0 | 16~53 | 26.1~105.0 | 12~55 | 0.02~0.05 | 1.6~6.0 | ||||

| 平均值/10-6 | 15.4 | 33.15 | 73.36 | 34.77 | 0.03 | 2.89 | |||||

| 资料来源 | 《大亚湾海域重金属变化趋势分析》[10] | ||||||||||

| 2013 | 范围/10-6 | 4.9~18.2 | - | 46.1~115.3 | - | 0.06~0.22 | 3.2~10.2 | ||||

| 平均值/10-6 | 10.18 | - | 71.33 | - | 0.11 | 5.03 | |||||

| 资料来源 | 《惠州港荃湾港区主航道扩建工程海洋环境监测报告》[13] | ||||||||||

| 2014 | 范围/10-6 | 6.1~18.6 | - | 52.4~105.2 | - | 0.07~0.98 | 3.3~8.5 | ||||

| 平均值/10-6 | 10.74 | - | 73.79 | - | 0.15 | 5.33 | |||||

| 资料来源 | 《惠州港荃湾港区主航道扩建工程海洋环境监测报告》[13] | ||||||||||

| 2015 | 范围/10-6 | 6.8~17.7 | - | 55.3~110.2 | - | 0.06~0.21 | 3.5~9.4 | ||||

| 平均值/10-6 | 11.62 | - | 83.16 | - | 0.11 | 5.76 | |||||

| 资料来源 | 《惠州港荃湾港区主航道扩建工程海洋环境监测报告》[13] | ||||||||||

| 2016 | 范围/10-6 | 1.73~141.00 | ND~69.94 | 30.35~337.13 | 14.16~152.47 | ND ~0.294 | 2.63~17.14 | ||||

| 平均值/10-6 | 22.87 | 30.4 | 122.48 | 49.98 | 0.041 | 7.36 | |||||

| 资料来源 | 《广东大亚湾水产资源省级自然保护区综合科学考察报告》[14] | ||||||||||

| 2018 | 范围/10-6 | 2.8~48.5 | 5.8~85.4 | 13.7~197.0 | ND~134 | 0.003 ~0.213 | 1.61~11.9 | ||||

| 平均值/10-6 | 20.1 | 44.5 | 102.7 | 52.6 | 0.04 | 5.92 | |||||

| 资料来源 | 《惠州市海洋渔业资源环境调查项目总报告》[15] | ||||||||||

| 2020 | 范围/10-6 | 15.6~225.0 | 19.1~59.4 | 40.8~108.0 | 25.4~109.0 | 0.048~0.180 | 5.2~11.6 | ||||

| 平均值/10-6 | 83.2 | 34.9 | 75.8 | 42.6 | 0.098 | 8.3 | |||||

| 资料来源 | 《广东大亚湾水产资源省级自然保护区综合科学考察报告》[16] | ||||||||||

注:- 表示没有数据。

Note:- was no data.

3.2 重金属来源分析

3.2.1 经济发展带来的污染

改革开放以来,深惠两市充分发挥沿海优势,大力发展临海经济,取得显著成就,沿海经济带已发展成为最具活力和最具发展潜力的区域之一。大亚湾石化区炼化一体化规模居全国首位,埃克森美孚惠州乙烯项目、惠州中海壳牌石化三期炼化一体化项目、LNG接收站、恒力PTA项目等重大项目纷纷落户,世界级石化产业基地加速形成。但经济的发展必然带来一系列环境问题,如码头建设、填海、疏浚、污水排放入海、船舶通航密度增加等均会带来污染物排放入海,而石化区污水虽经处理后再深海排放,但排污口四周均为保护区,污染物入海仍会对保护区造成不利影响。

3.2.2 社会发展带来的污染

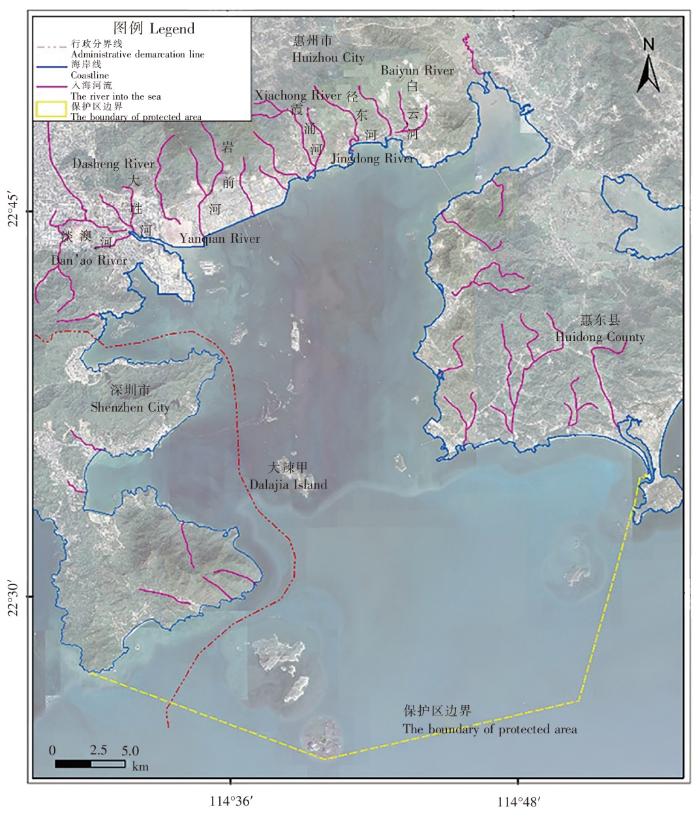

经济的发展带来人口的快速增长,根据《2020年惠州统计年鉴》[17],近20年来环大亚湾海域近岸常住人口由约30×104增长至150×104,人口大幅增长带来了大量的生活污水和垃圾,同时农业种植中广泛使用化肥、农药,畜牧养殖中使用工业化饲料等均造成重金属流失[18]。随着经济的快速发展,沿岸生活污水排放量从2013年的1 343×104 t增加到2019年的2 412×104 t,但目前污水处理设施尚不够完善,仍有大量污染物未经处理达标就直接排入周边河流。大亚湾共有12条主要入海河流(图3),其中位于大亚湾区的淡澳河流量最大,流量(净下泄量)介于2.62~7.18 m3/s之间[19],但水质为劣Ⅴ类;岩前河水质与2018年相比有所下降;郭敏等[20]指出大亚湾入海河流有7条水质无法达标,各类污染物最终通过河流进入保护区海域;从图2也可知陆域污染物是保护区重金属加速累积的主要来源。

3.2.3 水产养殖业污染

沿海一带的群众为了生计,在大亚湾海域内从事池塘、底播、网箱、浅海养殖,特别是范和港海域的养殖活动已侵占了部分红树林的生活空间,水产养殖过程使用的饵料、渔药通常含有重金属,无序养殖导致养殖密度过高、养殖饵料过度投放、养殖废水排放等均给保护区水质、沉积物及生态环境带来不利影响。2021年,大亚湾管委会已启动对辖区海域内的养殖渔排进行清退,但保护区内的其他海域仍存在不少的养殖活动。

图3

3.3 污染防治对策措施

大亚湾具有良好的水交换条件,大部分海域属于广东大亚湾水产资源省级自然保护区,而该保护区属于“大型”的“海洋和海岸生态系统类型”和“海洋生物物种”自然保护区,主要保护对象包括主要水生生物种群,海龟、珊瑚等珍贵、濒危重点保护水生野生动物种群,重要水生生物的产卵场、索饵场,红树林、海藻场、岛礁海洋生态系统以及珊瑚群落,具有重要的保护价值。近年来,大亚湾沿岸经济迅速发展,超大型的建设项目相继落户,大亚湾地区已形成具有相当规模的核电堆群,大型石化项目在大亚湾全面铺开,且随着人口不断增长,排入大亚湾海域的陆源污染物逐渐增多,大亚湾海域生态环境污染问题日趋突出,给保护区管理带来巨大挑战,将对保护区管理提出更高的要求。本次研究结果表明,大亚湾局部海域已出现重金属污染加重趋势,保护区现状受到威胁,亟需加强保护。

3.3.1 严控工业用海,加强污染物收集处理

为了保护大亚湾海域的水文动力条件,应严格控制在大亚湾海域进行围填海,对确需无法避开的国家或省重点项目,应经充分论证后,提出优化方案,尽量采用透水构筑物方式,并采取严格有效的污染防治措施,最大程度地减少对保护区的影响;合理规划产业布局,充分利用危险品公共码头,防止危险化学品码头重复建设;航道疏浚应通过精准定位,避开大亚湾保护区内春季鱼类产卵高峰期(3—5月),控制施工强度,合理布设土工布防污帘等措施,减少对核心保护区的影响;排查大亚湾海域各类排污口,制止各类废水直接排放的行为,加强污水处理设施与污水管网建设的投资力度,最大程度地截污、截流,减少陆源污染物直接排放入海,且污水应处理达标后再深海排放;加强保护区内的船舶监督管理,严格执行铅封管理规定,加强船舶垃圾、废水的收集处置,并建立有效的溢油或化学品泄漏应急预案;加强沿岸各类垃圾收集处置,防止垃圾入海。

3.3.2 控制养殖规模,倡导生态养殖

建议清退保护区核心区和缓冲区内的水产养殖,在实验区可适当布局少量生态养殖区,并控制养殖容量,推广生态健康养殖的理念、养殖方式和生产管理技术,改善养殖结构,提高养殖技术,严禁非法使用药物,定期开展水质监测分析,防止污染水环境。

3.3.3 加强宣传力度

尽管深惠两市在大亚湾生态保护科教宣传方面做了大量的工作,但由于大众对海洋和环保认识还不够,遵循相关管理要求的自觉性不足,因此海洋环保公众参与度还比较低,在保护区沿岸人类活动剧增的情况下,污水无序排放、乱丢垃圾、非法捕捞等行为多有发生,对大亚湾保护区的水质、沉积物和生态环境造成一定程度的影响。

应加强保护区周边社区群众、社会公众及企事业单位对有关自然保护区资源和环境保护的宣传教育,提高自觉保护生态环境的意识,增强公众参与意识和遵纪守法的自觉性,促进保护区的健康发展。提高保护区海洋生态文明建设公众参与度,畅通公众参与渠道,鼓励公民、社会团体、企业、非政府组织等对保护区海洋生态文明建设建言献策。提高公众监督、环保意识,构建全民参与的社会行动体系,接受社会公众对保护区海洋资源环境管理的监督,积极回应社会公众关心的问题。

3.3.4 加大政府投入

4 结语

1)保护区内各站位沉积物中重金属含量最小值与最大值差异较大;Pb、Zn、As及Hg含量均符合第一类海洋沉积物质量标准,但局部海域Cu和Cr超标。

2)保护区内表层沉积物重金属低值区出现在受人类活动影响较小的大亚湾南面和大辣甲以东海域,高值区出现在大亚湾北部。

3)近30年,保护区表层沉积物中除Cu含量增加较大外,其余重金属平均含量基本保持稳定,但Cu、Zn、Cr最大值有增大的趋势,石化区周边海域表层沉积物已出现重金属加速累积现象。

4)针对保护区保护现状,提出严控围填海、加强污染物收集处理、控制养殖规模、倡导生态养殖、加强宣传力度、加大政府投入等污染防治建议。

参考文献

近20年来我国沉积物环境与污染控制研究进展与展望

[J].内陆水体(湖泊、水库、沼泽、河流)和河口海洋等底部,广泛且连续分布着沉积物质,在其形成过程中受自然和人类活动影响,具有与污染物有关的环境意义和特征。中国区域差异大,环境问题较为突出,经过近几十年来围绕沉积物环境和污染控制开展的研究,我国相关成果不断涌现。首先介绍了国际上有关沉积物环境的若干里程碑性研究,回顾了前70年我国沉积物研究的发展历程。然后侧重于与人为活动有关的环境污染,分别从沉积物环境和污染控制修复两个方面,总结和归纳了近20年来中国在沉积物水环境中的作用及效应、污染物在沉积物—水界面环境行为与影响因素、沉积物生态风险与质量基准、污染沉积物的原位修复、污染沉积物疏浚及异位处置利用等方面的主要研究进展,评述了其中一些研究成果的联系和差异。最后对我国沉积物环境研究中存在的问题进行了分析,提出关于多学科交叉、复合污染、新兴/非传统污染物、质量基准、治理技术创新等几个亟需和深入开展研究的科学和技术问题,给出了解决的思路和途径,并进行了展望。