五缘湾是福建厦门筼筜港-钟宅断裂带因新构造时期的断裂和断块活动而发育形成的断陷浅水海湾[1]。为兴办盐场、养殖水产等,厦门在1958年和1979年共修筑了两条海堤,人为阻碍了五缘湾与外侧同安湾海域的自然水体交换,导致泥沙淤积、沉积物受污染严重、水体富营养化、赤潮频发、湿地生态系统受损严重[1⇓-3]。为保护和改善海湾湿地生态环境,厦门市政府于2005年启动了五缘湾生态修复工程。工程拆除了钟宅海堤,恢复了五缘湾内外自然水体交换过程,同时对湾内淤塞的滩涂区域进行了疏浚,增加了海湾纳潮量。2011年,为了改善厦门湾水动力条件,提升海洋环境质量,厦门市政府开展了高集海堤开口改造工程,包括海堤拆除及改造工程、海堤两侧海域清淤工程、高崎侧滨海路延伸段工程和集美侧岸线整治工程,实现了厦门东海域与西海域间的连通,增强了东、西两侧海域的水体交换,改善水质环境,从而有利于厦门湾西海域污染物外输[4-5]。这一系列提升改造工程,势必对五缘湾及同安湾口的水动力环境和沉积动力过程造成影响。

本文于2022年1月在五缘湾及同安湾口采集表层沉积物,运用粒度端元分解方法对该区域的粒度数据进行了分析,以期进一步了解五缘湾及同安湾口在人类活动影响下的沉积动力过程。

1 研究区域概况

五缘湾位于厦门本岛东北部湖里区,水域北侧与同安湾连通,东北侧邻近翔安,东南侧则与金门诸岛隔海相望。研究区域属于亚热带海洋性气候,受季风环流的影响,四季分明,气候温和,空气湿润,雨量充沛。潮汐属正规半日潮,潮差较大,根据厦门海洋站1907至2002年的观测资料,最高高潮位为4.51 m,最低低潮位为-3.33 m,最大潮差为6.89 m。五缘湾湾口外紧邻翔安航道,通航水深为11.6 m,水动力较强,实测大潮涨落潮流以往复流性质为主,其主轴方向与岸线、潮沟大致平行。

2 材料与方法

2.1 样品的采集与粒度分析

如图1所示,2022年1月在研究区域内使用蚌式采泥器共采集了25个表层沉积物样品,刮取表层2 cm厚的沉积物装入样品袋内。沉积物粒度分析采用英国Malvern生产的Mastersizer 2000激光粒度仪,仪器测量范围为0.02~2 000 μm,粒径分辨率为0.001 Φ,重复测量的相对误差小于3%,具体分析步骤参照文献[28⇓-30]中的方法。采用Folk R L等[31]的图解法公式计算沉积物的平均粒径(Mz)、分选系数(σi)、偏度系数(SKi)和峰度系数(Kg);采用Folk R L等[32]的含砾和无砾图解法对沉积物类型进行命名。根据我国现行《海洋调查规范 第8部分:海洋地质地球物理调查》(GB/T 12763.8—2007)[33]中的划分标准,对海砂粒级进行划分。

图1

图1

研究区域及表层沉积物采样点示意图[该图基于国家测绘地理信息局标准地图服务网站下载的审图号为GS (2019) 3266号的标准地图制作]

Fig.1

Study area and surface sediment sampling point diagram [The map was based on a standard map numbered GS (2019) 3266 downloaded from the National Administration of Surveying, Mapping and Geoinformation's Standard Map Service website]

2.2 端元分析方法

本文采用Paterson G A等[34]改进的端元分析模型对沉积物粒度数据进行端元分析。在Matlab计算平台上运行AnalySize计算程序,将沉积物的频率分布数据按照海砂粒级划分标准进行分段后,作为计算的原始输入数值。在计算过程中,具有对比非参数化方法和参数化方法两种分析方法,但通过对比,发现在使用非参数化方法时,端元呈现多峰分布形态,表明针对本文中的沉积物样品,该方法分解出的端元并非有效的单一物源或沉积动力环境,因此宜采用参数化方法[20-21,35]。研究表明,Gen.Weibull分布函数在形状上具有更大的灵活性并能更好地控制偏度,在分析大量数据时更为迅速[21],故本文选择该函数进行参数化端元分解。计算结果可包含不同端元数的拟合结果以及相应的相关性分析,综合研究区域的水动力环境、物源特征和相关性系数等因素后,可具体判定所使用的端元数量和端元计算结果。

3 结果与分析

3.1 沉积物粒度特征

平均粒径(Mz)主要受源区物质的粒度分布和搬运介质的平均动能2个因素的影响。在源区一致的情况下,其可作为搬运介质速度的替代性指标,反映搬运营力的平均动能[36]。图2a为研究区域海域平均粒径分布图,从图中可以看出采样区域的表层沉积物平均粒径变化范围为0.33~7.60 Φ,其中五缘湾内及大离浦屿东南侧表层沉积物颗粒较细,在6.00~7.60 Φ之间,而五缘湾口至翔安之间海域表层沉积物平均粒径较粗,在0.33~3.00 Φ之间。总体上,表层沉积物平均粒径呈现出自五缘湾湾内及近岸向海逐渐增大的趋势,从侧面可以反映出五缘湾内及近岸水域水动力较弱,而作为连接厦门东部海域和同安湾的重要潮汐通道,同时受到两侧地形条件的约束作用,导致五缘湾口至翔安之间海域的水动力较强。

图2

图2

沉积物粒度参数平面分布图

Fig.2

Plane distribution map of sediment grain size parameters

分选系数(σi)反映了水动力条件对沉积物的分选程度。研究区域内分选系数在1.28~3.38之间,属于分选较差和分选差,其中五缘湾内分选系数在1.28~1.50之间,略好于湾口外的表层沉积物,五缘湾口的分选系数则达到了3.38,分选最差(图2b)。这表明研究区域内的水动力整体分选作用较弱,沉积过程复杂,多种沉积环境下泥沙相互混杂,导致粒度分布分散。

3.2 端元分析结果

在确定端元数量时,往往需根据拟合情况和识别难度进行综合考量,原则上端元数量应尽量少,一般采用3~4个端元数较为合适[20-21,25]。假定研究区域的端元数分别为2~8,对所有表层沉积物的粒度数据进行端元分析,拟合结果如表1所示。从表中可以看出,当端元数为3时,拟合结果与实测数据间的平方线性关系R2已经达到了0.926,已能充分代表沉积物和沉积物环境特性。随着端元数的增加,R2逐渐增大,至8个端元时,R2仅增大了0.043,增幅较小。从结果看,端元数越多,拟合组分结果越理想,但是端元数增加至4以后,新增加的端元是上一组端元中某些端元的二次拆分细化。例如当端元数为4时,与端元数3相比,端元EM2将会被拆分成2个平均粒径相近的砂组分,而事实上,这2种组分所对应的可能是相近的环境营造力或泥沙来源。故端元数的增加会模糊端元间物理含义的辨识度,对具体识别造成困难。因此,本文选取3个端元(EM1、EM2、EM3)对研究区域内的粒度数据进行分解。

表1 端元拟合结果

Tab.1

| 端元数Number of end elements | 最大端元线性相关系数EM R2 | 端元线性相关系数R2 | 角距离Theta |

|---|---|---|---|

| 2 | 0.036 5 | 0.853 | 17.432 |

| 3 | 0.062 1 | 0.926 | 12.198 |

| 4 | 0.088 6 | 0.947 | 10.337 |

| 5 | 0.048 6 | 0.955 | 9.510 |

| 6 | 0.148 0 | 0.953 | 9.743 |

| 7 | 0.082 4 | 0.966 | 8.240 |

| 8 | 0.432 0 | 0.969 | 7.828 |

3.3 粒度端元曲线和参数特征

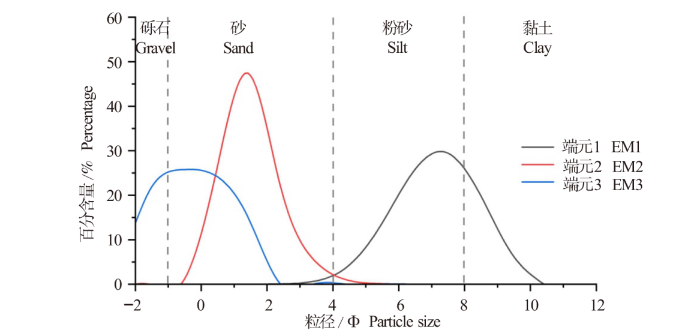

3个端元组分的频率分布曲线如图3所示,其中端元EM1为细颗粒组分,其粒级范围主要分布在3~10 Φ之间,根据《海洋调查规范》(GB/T 12763.8—2007)分类标准[33],属于粉砂粒级的范围,平均粒径为7.60 Φ,分选系数为2.45,偏度系数为0.03,峰度系数为0.92;端元EM2为较粗颗粒组分,其粒级范围主要分布在0~3.47 Φ之间,属于砂质范围,平均粒径为1.92 Φ,分选系数为1.92,偏度系数为-0.11,峰度系数为1.14;端元EM3为粗颗粒组分,其粒级范围主要分布在-2.00~2.32 Φ之间,属于粗砂和砾石范围,平均粒径为-0.07 Φ,分选系数为2.47,偏度系数为-0.04,峰度系数为0.77。

图3

3.4 端元空间分布

在端元数为3的条件下,本次采集到的所有样品的3个端元组分的和为100%。通过对各端元组分进行地理空间插值,可以获得各端元在空间上的分布特征(图4)。EM1代表的细颗粒组分在五缘湾内及厦门岛近岸处的浅水区域含量较高,而在五缘湾口至翔安之间的深水区域含量明显降低。EM2所代表的较粗颗粒组分的分布特征与EM1恰好相反,其在五缘湾内及厦门岛近岸处的浅水区域含量较低,占比均在20%以下,而在同安湾口的深水区域含量较高。EM3所代表的粗颗粒组分在五通至翔安、大离浦屿至翔安之间以及五缘湾口的水域含量相对较高。

图4

3.5 研究区域潮流特性

2022年11月5日至6日(农历十月初一至初二,大潮),福建海洋研究所对五缘湾及同安湾口进行了6点同步潮流观测。五缘湾及同安湾口潮流受地形因素控制,潮流流向呈现出明显的往复流特性,涨潮流由湾外向同安湾顶及西海域方向流动,落潮流则在同安湾口汇聚后向湾外流动(图5);最大涨潮流速和最大落潮流速均出现在5号站位,流速均为97 cm/s(表2);各站位最大流速均出现在表层或0.2H层,受海底摩擦阻力影响,流速自表层向底层逐渐减小。除4号站位落潮流明显强于涨潮流外,其余站位涨落潮垂线平均流速差值均在5 cm/s以下;5号站和6号站的涨潮最大流速大于落潮,涨落潮间流速相差在20%以上。整体上可以看出,研究区域内潮流通道内的水动力条件较好,而五缘湾内水动力孱弱,涨潮和落潮平均流速分别仅为6、14 cm/s。

图5

图5

实测大潮垂线平均流矢图

注:图上数字1~6表示站位。

Fig.5

Measured vertical mean flow vector diagram of spring tide

Note: 1~6 on the figure indicated the station position.

表2 研究区域大潮实测涨落潮分层最大流速和垂线平均流速及其流向

Tab.2

| 站位 Station | 分层最大涨潮流 Layered maximum flood current | 涨潮垂线平均 Vertical average of flood current | 分层最大落潮流 Layered maximum ebb current | 落潮垂线平均 Vertical average of ebb current | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 流向/° Direction | 流速/(cm/s) Velocity | 流向/° Direction | 流速/(cm/s) Velocity | 流向/° Direction | 流速/(cm/s) Velocity | 流向/° Direction | 流速/(cm/s) Velocity | |

| 1 | 340 | 94 | 340 | 46 | 166 | 64 | 169 | 42 |

| 2 | 359 | 66 | 361 | 32 | 174 | 68 | 177 | 35 |

| 3 | 301 | 72 | 301 | 41 | 123 | 73 | 121 | 35 |

| 4 | 366 | 16 | 355 | 6 | 111 | 34 | 112 | 14 |

| 5 | 340 | 97 | 333 | 55 | 149 | 97 | 152 | 57 |

| 6 | 355 | 94 | 352 | 52 | 173 | 77 | 173 | 48 |

4 讨论

4.1 端元反映的沉积动力环境

EM1端元所代表的细粉砂组分,分选差、频率曲线近对称分布、峰度中,在水深较浅、水动力较弱的五缘湾内含量较高,因此可认为该端元组分代表了水深较浅、水动力较弱的沉积环境。EM2端元所代表的粗颗粒组分,分选较差、频率分布曲线正偏、峰度尖锐,空间分布与EM1组分呈现出明显的反相关性,主要分布在五缘湾外、离岸较远的开阔深水区域,水动力作用强,在潮流的机械分异作用下,只有较粗的颗粒得以沉积下来,表明该端元组分代表了较强的沉积动力环境。EM3端元则为部分砾石与粗砂混合的颗粒组分,分选差、频率曲线近对称分布、峰度平坦,代表了更为强劲的动力作用环境。从空间分布上不难看出,EM3端元组分高值区主要分布在研究区域南北两侧,五通至翔安、大离浦屿至翔安之间以及五缘湾口等水域,这些水域都处在从开阔水域向狭窄水域过渡,区域受到两侧岸线地形的限制,过水断面束窄,水动力作用明显增强;同时,高崎海堤开口工程的施工使厦门东、西海域重新连通,潮通量增加,表现为自东海域向西海域净输水,同安湾口流速增大,从侧面增强了其水动力条件,不利于细颗粒泥沙沉积,只有粗砂和砾石组分得以保留。此外,EM3端元组分高值区周边分布有在建的翔安大桥、刘五店港区、五缘湾游艇码头航道、刘五店航道、五通-金门航道以及规划建设中的丙洲航道、东坑航道和高通航道等工程(图6),可见该区域受到桥梁修建、航道和港池疏浚及围填海等多种高强度人类活动的影响。

图6

4.2 端元反映的泥沙来源

西溪发源于厦门同安区北部寨尖尾山,由莲花溪、澳溪和汀溪水流相汇而成,在双溪口与发源于厦门市北部汀溪镇西格山的东溪汇合后,向东南流入东咀港并出海进入同安湾。东、西溪每年入海泥沙约6×104 t,同安湾周边小溪流的入海泥沙可达10×104 t[40],这些入海泥沙中,粗颗粒大多沉积在下游河道中,细颗粒悬浮泥沙大量进入海湾。随涨潮流进入同安湾的台湾海峡悬沙也以细颗粒泥沙为主,这部分泥沙主要来源于浙闽沿岸流的南下物质、粤东沿岸流随西南季风北上的悬沙以及台湾西部河流中的细颗粒组分[24,41-42]。现场观测的台湾海峡悬沙的峰值粒径在4 μm左右[24],与EM1端元的平均粒径相近,因此EM1端元可较好地指示河溪入海泥沙以及随涨潮流而来的台湾海峡细颗粒物质。

2003至2008年的沉积物采样结果表明,同安湾口的沉积物类型均以黏土质粉砂为主[37-38],而在高集海堤修建之前,1938年测制的海图则显示同安湾湾口的原有底质类型为砾质砂和粗砂[45]。柱状样显示同安湾沉积物在砾质砂和粗砂层上覆盖了一个7~30 cm的细颗粒沉积层,这是高集海堤建设和多年来的围垦活动导致水动力条件变化而产生的淤积[43]。而端元分析结果中,EM3端元恰好可以指示这部分砾质砂和粗砂的原始沉积层。该组分在表层沉积物中的重新出现,并且在个别站位中有着较高的占比,说明了近期的桥梁修建、航道和港池疏浚及围填海等人类活动,尤其是2011年高集海堤开口后,研究区域内的水动力条件发生新的变化,对沉积环境已经产生了一定的影响。

5 结论

本文采用粒度端元分析方法,对研究区域内的表层沉积物样品进行了端元拟合,提取了3个有效端元组分,通过端元组分和粒度参数的空间分布,综合历史沉积过程、水动力条件和人类活动影响等初步探讨了该区域内的沉积动力环境和泥沙来源,得到了以下结论:

1)表层沉积物端元分析提取到的3个端元基本可以反映出五缘湾及同安湾口海域的沉积动力环境。3个端元均为单峰,频率分布曲线接近正态分布。EM1端元主要分布在五缘湾内,代表了水深较浅、水动力较弱的沉积环境;EM2端元主要分布在同安湾口的深水区域,代表了水动力作用较强、机械分异作用显著的沉积环境;EM3端元则主要分布在开阔水域与峡道水域的过渡区域,代表了受人类活动强烈扰动作用下的沉积动力环境。

2)EM1端元可用于指示河溪入海泥沙以及随涨潮流而来的台湾海峡细颗粒物质;EM2端元可代表海岸风化侵蚀陆源碎屑物质;EM3端元则代表了同安湾受高集海堤、围垦等人类活动影响发生大范围淤积之前的底砂物质。

3)近年来,研究区域内开发活动频繁,桥梁修建、航道和港池疏浚及围填海等工程对局部的沉积动力环境产生扰动,此外,高集海堤开口工程的建设使厦门东、西海域重新贯通,改善了两侧的水沙交换条件,间接增强了研究区域内的水动力。这两方面的作用叠加后,研究区域的底砂出现粗化现象、原同安湾的砾质粗砂底质再次出露,需加强关注。

参考文献

Hydraulic interpretation of sand size distributions

[J].

Interpretation of polymodal sediments

[J].

大连复州湾底质沉积物粒度特征与沉积环境分析

[J].对辽东半岛西部复州湾海域底质沉积物样品进行粒度分析结果表明,其粒度特征有较大差异:样品平均粒径值为1.2~6.5Φ;分选系数为1.4~2.6,分选为较差—差;偏度特征表现为极正偏和极负偏并存。粒度的空间分布存在一定分异规律,由湾内至湾外粒径表现出粗—细—粗的变化特征。粒度变化是对该区域物质输运和地形变化的响应,借助Weibull分布,推断河流携带物质可以被推送至5 m等深线外堆积,5~10 m等深线间沉积物表现为细粒的浅海台地沉积,10 m等深线以外沉积物受河流的影响微弱。矿物学证据也表明,河流输运对湾内沉积物贡献有限,仅限于5 m 等深线以内的水下三角洲,湾内沉积物主要来自于辽东湾沿岸冲刷和湾内基岩的剥蚀。

长江三峡巫山第四纪沉积物粒度分布特征

[J].以长江三峡巫山第四纪沉积物为主要研究对象,目的在于弄清它究竟是风化壳还是北方黄土在此区的沉积.利用马尔文激光粒度仪对其粒度进行了检测,并计算了粒度参数,结果表明:(1)砂含量极少,平均值为0.7%,粉砂最高,为68.64%,黏粒次之,为30.66%;风尘基本粒组10~50 μm含量较高,平均值为52.07%,推测其成因有一定的风成特性.(2)剖面粒度分布曲线呈单峰形态,拖有细尾,与风成黄土类似,可能指示沉积后经历了风化成壤作用.(3)望天坪剖面粒度参数特征与北方风成黄土具一定相似性,判别参数分析对应于风成

End-member modeling of compositional data: numerical-statistical algorithms for solving the explicit mixing problem

[J].

Muddled or mixed? Inferring palaeoclimate from size distributions of deep-sea clastics

[J].

泉州湾表层沉积物粒度指示的沉积动力端元解析

[J].基于前期工作,采取粒度端元分析方法,结合沉积物粒度参数、研究区水深以及水动力等对福建省泉州湾海域采集的65个表层沉积物样品进行了沉积动力学解析判别,量化研究区表层沉积物复杂的沉积动力特征。结果表明:样品粒度数据中可以至少分离出4个不同的端元组分,其粒径范围大致分布在0.2~200、20~30、50~500、80~1 000 μm,可能分别代表了水动力较弱的滞流沉积作用环境、台风作用下的改造作用、潮汐作用下的较强的水动力以及人类活动作用下的扰动作用。由于沉积动力的持续进行及分选沉积作用,可能掩盖了粒度的物源效应,所以只呈现出不同的沉积动力学特点。

近期长江河口北港河道沉积物分布特征

[C]//

Brasor rivers bars,a study in the significance of grain size parameters

[J].

Detrital sedimentary rock classification and nomenclature for use in New Zealand

[J].

New methods for unmixing sediment grain size data

[J].