随着工业化进程的逐步深化、能源消耗及排放模式粗放,全球气候变暖逐渐成为国际社会普遍关注的焦点。中国是世界上碳排放量最大的国家,对全球的碳减排和碳中和有着直接的影响。在此背景下,中国积极承诺碳减排并提出力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的雄伟目标,彰显了对全球气候治理的大国担当[1]。顺应双碳新形势,节能减排成为了各行各业发展的首要任务,渔业也不例外。中共中央、国务院发布的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》明确指出,养殖业加重了温室气体排放、形成了资源浪费、导致了物种灭绝等,对全球气候变暖产生了不容忽视的影响。而发展低碳养殖业不仅可以减轻对大气、水、土壤和生物造成的严重污染,修复受损的生态环境,促进产业经济的可持续发展,更能减少饲料生产和养殖过程中额外的温室气体排放,减缓全球温室效应导致的气候变化速度,对人类自身的健康和环境安全大有裨益。水产养殖作为渔业的重要组成部分,具有协调渔业经济发展与环境生态平衡的作用。在水产养殖中,应用低能耗、低污染、高效益的绿色低碳养殖技术可为碳减排事业作出重要贡献,潜力巨大。低碳水产养殖技术既可以指通过发挥技术自身的碳汇功能,实现生物固碳目标的养殖模式,又可以指在产值不变的条件下,降低养殖过程中的污染、能耗、排放水平的养殖模式,两者的目的都是将养殖前、中、后期过程中可能对经济、社会和生态的不良影响降到最低。当前,主流的低碳水产养殖技术以高效工厂化养殖技术、多营养层次综合养殖技术、池塘生态养殖技术和深远海与绿色网箱发展技术四大类为主,并衍生出了许多分支。

截至2021年底,已有超过130个经济体提出了“零碳”或“碳中和”的气候目标,并开始发展低碳经济。以欧盟、美国和日本为首的3个发达经济体的低碳水产养殖业发展走在世界前列[2],其探索并实现了带有各自特色、以环境友好为导向的绿色低碳水产养殖技术和完善了碳减排政策支撑体系,为中国实现水产养殖的绿色低碳发展提供了启示。中国除了积极引进国外先进技术外,还针对本国国情对技术进行改良,在全国大力推广了稻渔综合种养、池塘工程化循环水养殖、近海立体生态养殖、工厂化循环水养殖等先进技术;此外,2019年以来,农业农村部、生态环境部等10部门联合公开印发了《关于加快推进水产养殖业绿色发展的若干意见》,农业农村部办公厅印发了《关于实施水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”的通知》,旨在全力推进中国生态健康养殖新技术、新模式的推广应用[3]。

近年来,尽管中国低碳养殖技术应用范畴在不断扩大,但相较于其他水产养殖发达国家仍有差距。学习低碳水产养殖技术发达国家的发展经验,加快绿色低碳养殖技术的发展,进一步促进中国水产养殖业转型,对加速中国低碳水产养殖技术跻身国际一流梯队的进程至关重要。为此,本文选取当下4种主流低碳水产养殖技术,简介其技术路线,并以率先践行这些养殖技术的欧盟、日本和美国三大渔业发达经济体为参考,详细探讨其技术发展路线和推行政策与中国的差异,系统地分析现阶段中国低碳养殖技术存在的主要问题并提出技术发展建议,以期为加快推进生态渔业高质量发展提供借鉴。

1 国内外主流低碳水产养殖技术发展概况

当前,在中国和国外都有相当发展程度的低碳水产养殖技术,主要有高效工厂化养殖技术、多营养层次综合养殖技术、池塘生态养殖技术和深远海与绿色网箱发展技术等,但与国外相比,中国的技术发展路线有着自身独有的特色。

1.1 高效工厂化养殖技术

1.1.1 国外研究概况

在北美,美国的工厂化循环水养殖研究一直处于较高水平,主要以高集成循环水养殖模式和经济型循环水养殖模式两类为主;在亚洲,以日本为首的国家的工厂化循环水养殖研究更注重提高能效和养殖回报率,能够在更低的固定投资及运行成本下实现良好的商业运行;而在循环水养殖概念最早成型的欧洲,该技术发展至今已有50多年的历史,已然成为了工厂化养殖技术的代表。这种技术的出现主要是为了满足欧洲各国越来越严格的环境保护政策和水产养殖限令。而后伴随着工业和民用水处理技术的不断发展,衍生出养殖所需的生物处理技术后,才真正意义上确定了循环水养殖的技术核心。在欧盟,各国广泛推行贝类循环水低碳养殖技术,贝类水产养殖的产量占欧盟水产养殖总产量的45%以上。贝类养殖不仅能提供食物,还具有一定的调节能力,可以通过营养积累控制水体富营养化[4]。在循环水养殖过程中,欧盟国家普遍采用数字化养殖环境检测技术,以实现自动化线上环境控制;采用快速排污技术,以降低水处理系统的负荷,提升废水处理效率。目前,欧盟的部分发达国家也在商业化的成鱼和育苗系统中采用循环式工厂化生产技术,这些国家的设施化循环生产系统能做到每日补水量仅为系统总水体的5%,与传统的流水养殖技术相比,可节水90%。

过去十年,欧盟制定了大量法规、指导文件和政策文件,涉及许多与水产养殖有关的实施问题,以促进欧盟渔业与水产养殖行业的可持续发展和韧性。2020年欧盟颁布绿色协议,强调水产养殖部门可以通过改进水产资源的利用、促进新的蛋白质来源和进一步发展低碳足迹的水产养殖系统,为2050年前完成气候中和贡献力量[5]。除此之外,欧盟还颁布了蓝色经济创新计划,强调在全欧盟范围内进行投资、推广新型低碳可持续养殖技术,降低对环境和气候的影响[6]。通过这些政策,政府对生产者的实际投入和成果进行财政扶持,并对其产生的环境影响和经济效益进行评估;根据评估的结果,对其作出方向性或阶段性指导,再通过立法或行政规定,将成果转化为行业标准或指导。

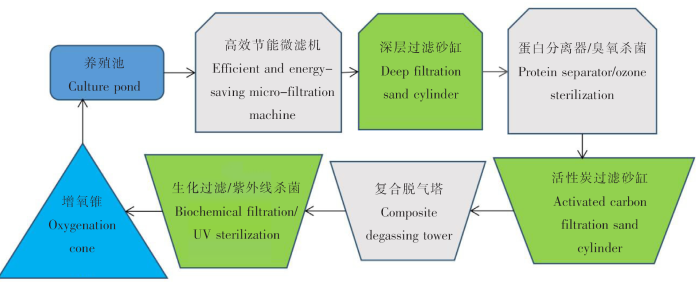

1.1.2 国内研究概况

图1

1.2 多营养层次综合养殖技术

1.2.1 国外研究概况

世界各国在水产养殖领域对多营养层次生态养殖模式进行了许多尝试:在以色列南部,红树林环境下的“乌鱼-海参-贻贝”养殖模式显著提高了养殖中营养物质的吸收效率;在加拿大东部,“鲑鱼-海带-贻贝”养殖模式中也利用海带吸收过剩营养物质,提高了综合养殖效益;而在日本,多营养层次综合养殖模式有着更深刻的内涵。1998年,日本九州岛大学的柳哲雄提出了“Satoumi”(里海)的概念,其最初被定义为“由于人类互动而具有高生产力和生物多样性的沿海地区”。由于人与自然之间的关系因地点而异,因此该术语有了更广泛的含义和多种解释,从“人类为与自然和文化共存而保存的沿海海洋”到“可持续使用沿海海洋以支持当地人的生活”,特别强调人类主动去改善生态环境,提高生物多样性,同时获得更高的产量。伴随着网箱养殖导致的近海环境恶化,在“Satoumi”概念的指导下,日本的渔民开发了多营养层级综合水产养殖技术,重建了许多已被废弃的水产养殖池塘,通过在封闭系统中养殖虾、鱼、海藻和双壳类来改善水产养殖环境并提高生产力;在开放的沿海水域,鱼类和海藻的多营养层级综合水产养殖技术也开始发展。日本能登半岛的七尾湾是日本政府重点建设的多营养层级综合水产养殖技术示范点之一,但目前该项技术的发展仍集中在新技术的研究层面,并没有大范围的商业化应用。

1.2.2 国内研究概况

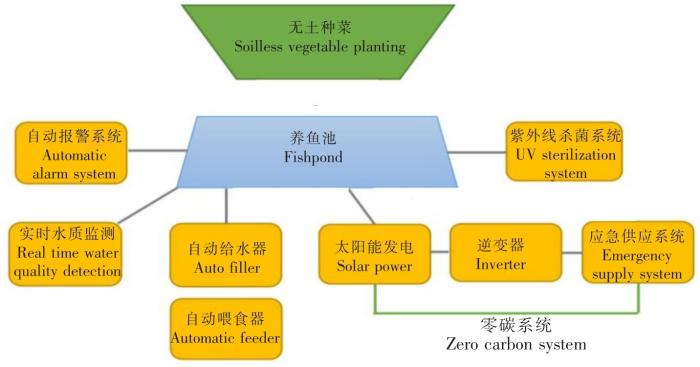

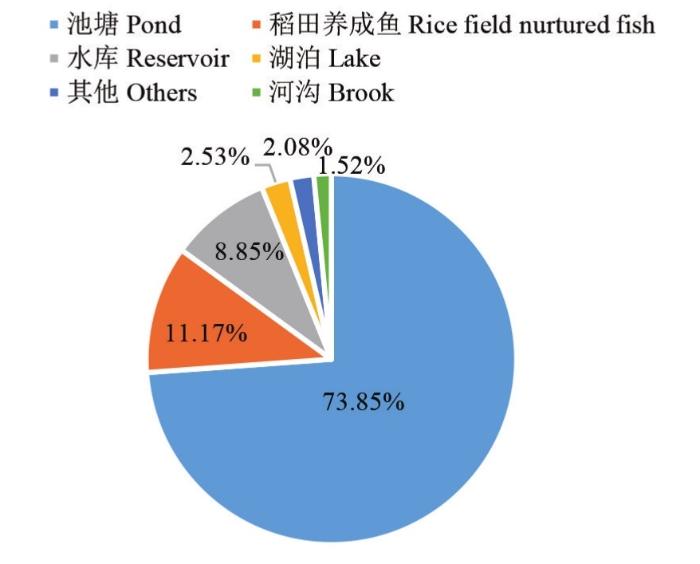

在中国,以鱼菜共生为首的渔农复合多营养层次综合养殖技术正展露头角,其打破了水产养殖业和种植业的界限,使鱼、植物和微生物三者达到生态平衡[12](图2)。池塘渔农共作技术在中国具有悠久的历史,随时间的推移,逐渐发展出稻鱼、稻蛙、稻贝、稻蟹、稻虾、稻鳖等多种综合养殖技术[13],成为当前推广最广泛的新型生态立体养殖技术,其具有投入少、效益高、生态友好等特点[14]。以稻渔综合种养技术为例,2021年中国稻渔综合种养面积为264.408×104 hm2,稻谷产量近2 000×104 t,水产品产量为355.69×104 t,占全国淡水养殖产量的11.17%,同比提高0.64%,仅次于池塘养殖(图3)[15]。

图2

图2

鱼菜共生养殖模式技术路线

Fig.2

Technical route of fish and vegetable symbiotic aquaculture mode

图3

图3

2021年淡水养殖不同水域类型养殖产量占比

Fig.3

Proportion of freshwater aquaculture production in different water areas in 2021

1.3 池塘生态养殖技术

1.3.1 国外研究概况

澳大利亚的内陆地区大部分是盐碱池,该国通过改良土地、种植耐受盐碱的作物和植物,调整池塘的水质,使其适用于水产养殖工作的开展;在德国,桑基鱼塘的概念在近年来也被更多地运用到了水产养殖中,通过人为选择种植作物和养殖的经济鱼类进行配合,形成了一套高效的经济养殖模式。与他们不同的是,美国的池塘生态养殖技术并不专注于对原有养殖环境的改造,而是着重于从头构建人工池塘生态。1996年,美国大豆协会与中国积极合作,在原有绿色养殖方式的基础上研发并正式推出了“80∶20池塘养鱼”系统,该系统主要利用淡水池塘进行养鱼,其产量的80%是由一种摄食人工颗粒饲料、受消费者欢迎的高价值鱼组成,其余20%是由“服务性鱼”(也称之为搭配鱼)组成。这不仅提高了养殖空间的使用率和营养物质的转化率,也增加了产量,带来了可观的经济收入[16]。另外,美国还发挥信息技术方面的优势,在被广泛应用的循环水养殖技术中引入了物联网的概念,实现对养殖环境的实时化、标准化、自动化监控和调整,从而降低疾病的发生风险,提高单位收益率。近年来,美国还提出了被称为“跑道养鱼”的池塘内循环水流养鱼技术,该技术进一步突破了池塘养鱼受自然环境的限制。由此可见,低碳绿色养殖技术的应用为美国水产品质量提供了保障[17]。在政策上,美国农业部先后发布《美国农业部科学蓝图》《美国农业创新议程》《美国农业创新战略》《气候智能型农业和林业战略:90天进度报告》《美国农业部气候适应与恢复行动计划》等规划报告,提出到2050年将美国农业的环境足迹减少一半的战略目标,旨在打造智能化农林渔业,通过增强农业应对气候变化的能力,推进目标的快速实现。在这些政策的推广下,美国积极与外国合作,成立新技术实验鱼塘,在技术取得突破后,与合作国家共享成果。此外,2022年美国国家海洋和大气管理局发布了首个美国水产养殖五年战略规划,旨在为实现生态化低碳水产养殖业的增长提供科学、服务和政策支持,为美国水产养殖业的绿色低碳发展创造条件。

1.3.2 国内研究概况

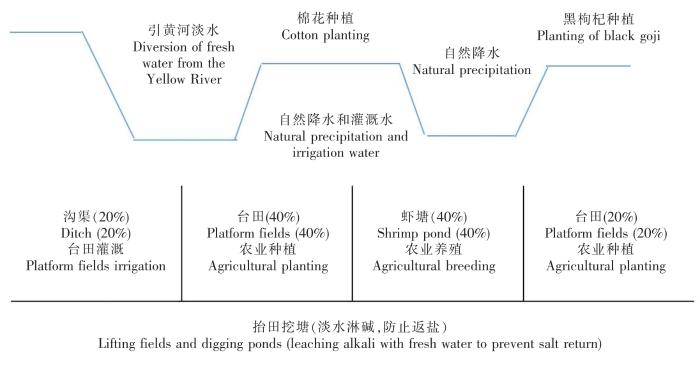

在中国部分自然环境恶劣的地区,改造环境、开展水产养殖逐渐成为当地养殖业的主流模式。以盐碱水绿色养殖技术为例,通过在盐碱地区开挖池塘或将原有坑塘改造为池塘,使地下盐碱水迅速汇集并形成水面,而鱼塘周围的地下水位下降明显。经过淡水或降雨压碱后,土壤中的盐分被淋溶到池塘中,降低了盐碱土中的pH值和盐度,防止地下水位抬升和土壤返盐,以改良土壤物理性状,使其变成可进行农林种植的耕地,实现生态修复和开展水产养殖工作的目标。水产养殖则降低了水的盐碱度、改善了土壤,并通过种植作物提供精粗饲料、富集盐碱,实现了渔农综合利用,打造出一条渔业与生态修复合二为一的经济循环链(图4)。例如,河北沧州已经建成的盐碱水健康养殖示范区,技术辐射近13 333.33 hm2,盐碱地水产养殖新增产值达7.78亿元,新增利润为3.54亿元,实现了产业的低碳升级[18]。

图4

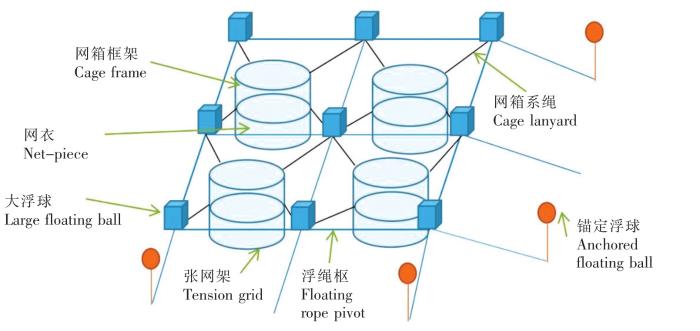

1.4 深远海与绿色网箱发展技术

1.4.1 国外研究概况

深远海网箱养殖技术于1970年起源于美国,紧随其后被多个渔业发达国家继续深入研究(图5),但是目前深远海养殖成功且实现商业化盈利的案例较少。而挪威作为全球深水网箱养殖的典范,已经拥有了一套完备的深远海绿色网箱技术和政策支持体系,并建立了一套成熟的盈利系统,其丰富的发展经验值得借鉴。挪威渔业和海岸事务部为了延伸新的养殖技术概念,确保足够的养殖产量增长,同时确保环境的可持续性,决定颁发水产养殖开发许可证,在融资渠道、优化技术等方面给予足够的支持,促进绿色水产养殖业的发展。其中,SalMar公司是挪威第一家获得此类开发许可证的海鲜生产商,由该公司主导、挪威政府出资共同开发了“海洋渔场1号”项目。2017年,世界上首座半潜式大型智能渔业养殖平台“海洋渔场1号”正式投入使用。该平台集深远海先进的养殖技术、绿色可持续发展理念和顶级的海洋工程设计于一体,总高69 m、直径110 m,可抗12级台风,使用年限达25年,最多可容纳9人在深远海作业和生活,一个养殖季可实现养殖三文鱼150×104尾,出产三文鱼约8 000 t,产值在一亿美元以上[19];其配备先进的自动化养殖系统,能够完成鱼苗自动运输、饲料自动投喂、死鱼自动回收、水下成鱼自动搜捕等工作,实现深远海养殖的全自动化和智能化,大大降低了养殖生产中不必要的能源消耗;此外,其还利用海流发电,进一步减少了生产过程中的碳排放。

图5

1.4.2 国内研究概况

相比于美国、挪威等国家,中国深远海网箱养殖业起步较晚。2007年,中国首次在南沙美济礁潟湖进行渔排养殖实验[20]。2017 年,在国家大力提倡建设蓝色粮仓、推进水产养殖业绿色发展的战略背景下,中国的深远海网箱养殖技术重新受到了相关部门的重视。之后,山东省深水抗风浪网箱向大型化、智能化、规模化方向快速发展,一批深远海网箱在烟台、日照、威海等地的冷水团海域陆续投入生产,引领了水产养殖从近海向远海的拓展[21]。2018年,中国的“深蓝1号”深海养殖平台正式建成并交付[22],其网箱周长180 m、高38 m,重约1 400 t,有效养殖水深为30 m,直径为60.44 m,整个养殖水体约5×104 m3,设计年养鱼产量1 500 t,可以同时养殖30×104尾三文鱼。“深蓝1号”是中国第一个深远海渔业养殖装备,也是全球第一座全潜式深海渔业养殖装备,突破了全潜式养殖装备总体设计、沉浮控制、鲨鱼防护、氧气补充、死鱼回收、鱼群监控等多项核心技术;相较于“海洋渔场1号”,其更为智能、更为集约化,在利用海洋洋流的能量进行绿色发电和控制养殖过程中的碳排放方面均有更高的效率。“深蓝1号”的建成标志着中国在深远海渔业养殖装备的自主设计及研发上取得了重大突破,极大地拓展了中国蓝色经济发展新空间。

1.5 低碳水产养殖技术的优势对比

当下主流的低碳水产养殖技术大致可以分为两类:1)以循环水养殖和深远海绿色网箱养殖为代表的技术。其依赖于工厂化的环境和数字化的管控,实现对养殖各环节污染排放的人为把控,将养殖各环节的污染降至最低。循环水养殖对养殖地点没有特殊要求,养殖密度更高,依赖对养殖用水的循环净化来降低碳排放;而深远海绿色网箱养殖依赖于适合搭建平台进行养殖的海域,养殖规模更大,自动化程度更高,主要利用太阳能发电、洋流发电等实现能源的自给自足,降低碳排放。2)以多营养层次综合养殖和池塘生态养殖为代表的技术。其依赖于对自然生态系统的利用,通过人为改造环境,利用生态系统的循环性实现污染物的分解再利用和碳排放的减少。但是多营养层次综合养殖技术对生态系统的人为干预更少,其依据不同营养层级物种间的相互作用,将多种优良养殖品种有效地整合在同一区域中进行养殖,从而稳定养殖环境,减少养殖废物和碳排放;而池塘生态养殖技术人为改造现有的生态环境,甚至引入新的生态,以减少原有环境对养殖活动的干扰,实现产量的提升和污染物的减排。

这两类技术各自拥有其独到的优势,集合循环水养殖技术的设备对水产养殖各个环节进行数据收集,利用深远海绿色网箱养殖技术的高自动化系统实现养殖的全天候实时调整,凭借多营养层次综合养殖技术实现提升产量并减轻生态压力,因此建议学习池塘生态养殖技术,人为改变养殖环境,并辅以适当的政策,推动这些技术的发展及大范围推广,以此推动中国低碳水产养殖技术的可持续发展,大大减轻水产养殖过程中的碳排放压力。

2 低碳水产养殖技术发展存在的问题

近年来,中国的水产养殖减排固碳技术研发水平已有提升,但与国际上水产养殖业水平较高的经济体尚有差距。总体来看,当前中国低碳水产养殖技术的发展还面临着诸多挑战和难题。

2.1 养殖技术创新导向不明确

随着技术手段的进步和理论认知的拓展,中国低碳养殖技术的研究和发展取得了显著进展。但与欧盟、日本、美国、挪威等发达经济体相比,中国低碳技术创新水平较低,其中借用技术和集成创新多,具备自主知识产权的核心技术少,技术创新的顶层设计需进一步完善。以工厂化循环水为例,迄今为止,中国虽然对工艺、技术、装备与配套集成等的研发已有30年,但在水处理精度、水处理效率、运转使用率及自动化、智能化管理水平等方面与世界先进国家仍有明显的差距[23],还需不断优化与提升。

2.2 养殖技术推广工作滞后

2.3 养殖管理制度亟待加强

2.4 财政投入资金不够

现阶段,政府对低碳水产养殖发展的资金支持力度不够,缺乏相应的法律法规来规范资金的利用,也缺少完善的金融体系和配套服务。以工厂化循环水养殖及陆基集装箱循环水养殖为例,王卫平等[28]认为制约工厂化循环水养殖发展的首要因素是生产效益不如预期,基础设施投入较高,工程量较大,在发展初期需要投入大量的资金来保证运营,而投资回报周期较长,使一般养殖主体难以承受。另外,中国关于农业生态补偿方面的立法相对不足。相比之下,日本为鼓励养殖户进行低碳养殖生产,在税收和贷款方面提供财政补贴,并扩充了“低碳型创造就业产业补助金”政策,把补助总额从每年300亿日元提高到每年1 000亿日元,大力推进了低碳养殖业的发展,提高了其碳中和的执行效率[29]。

2.5 专业技术人才短缺

近年来,基层水产技术人才队伍弱化现象不断加剧,其主要表现为:一是不少基层科研单位如水产养殖技术推广站、水产研究所等人才队伍的数量、质量和稳定性有所下降,据《2021年全国渔业经济统计公报》显示,中国渔业从业人员为1 184.63万人,比2020年减少54.96万人,下降4.43%。渔民收入稳步增长,但从事渔业的专业化人才数量逐渐下降,实用人才后备力量的不足在很大程度上制约了中国低碳水产养殖业的发展以及经济效益的可持续增长[30]。二是存在人员年龄大、知识老化、青年队伍短缺、内生动力差的现象,尤其是县级和县级以下技术人员的学历水平偏低,部分老一辈的基层技术人员还存在畏难情绪,这些都限制着低碳养殖技术水平和服务水平的提高。

2.6 养殖户低碳意识淡薄

中国水产养殖业散养户居多、养殖规模随意性大,养殖户的文化水平和道德素养层次不齐,据国家统计局发布的《2021年农民工监测调查报告》[31],在农村劳动力中,未上过学的占0.8%,小学文化程度占13.7%,初中文化程度占56.0%,高中文化程度占17.0%,大专及以上占12.6%。大多数农民工对低碳养殖技术的接受能力较差、碳减排的主观能动性较弱,因而制约了低碳养殖技术工作的开展。相比之下,美国的养殖户文化素质和技术能力相对较高,养殖户普遍接受12年义务教育、具有大学学历的占20%,美国的职业教育提升了养殖户的专业技能,进而实现了水产养殖业的绿色高效发展[32]。与此同时,中国大多数养殖户还保留着传统的养殖观念,没有认识到低碳养殖的重要性,在生产过程中过分追求养殖增收而忽略了资源的可持续发展,致使养殖污染日益严重。

3 低碳水产养殖技术发展的对策建议

针对当前中国低碳水产养殖技术发展的弊端,建议借鉴国外发展经验,结合中国渔业养殖相关法律法规、政策规划和技术规范,从创新低碳技术、完善政策法规、构建专业人才三个层面加强中国低碳水产养殖技术的支持力度,探索与之相适应的低碳经济发展的道路,助力中国碳达峰、碳中和目标的实现[33]。

3.1 创新低碳养殖技术

一是持续跟进欧盟循环水高效养殖、日本数字化工厂养殖等技术,寻找突破点,构建更为节能低耗、科学高效的现代养殖系统。二是推进物联网信息化技术与现代水产养殖耦合发展,加快云计算、物联网、远程监测和控制等技术的研发和应用,此外,进一步加强中国4G/5G通讯信息服务,逐步优化养殖场无线传输网络,提高农村偏远地区及近海海域网络覆盖率,推动“智慧型”绿色、低碳水产养殖业的发展。三是鼓励农业高校、水产科研院所与企业研发合作,借鉴德国“供需契合”的合作研发机制,建立企业订单式的低碳成果供给模式,探索出具有前瞻性、先导性的高新低碳技术,促进科研成果落地转化[34]。同时,建立碳汇渔业示范区,如多营养层次综合养殖和稻鱼综合种养等,推进中国水产养殖业的绿色发展[35]。通过发挥现代工厂化养殖的数字化管理优势,有效计算和管控生产过程中的碳排放,再结合生态低碳养殖环境友好的特点施行可持续发展,能够更好地缓解水产养殖业面临的碳压力。

3.2 优化低碳养殖技术推广体系

首先,建议相关部门筑牢绿色健康水产养殖发展理念,积极推广水产养殖减排增汇技术,例如鱼菜共生养殖、陆基圆池循环水养殖、稻鱼综合种养等;大力推广养殖尾水处理技术,例如池塘养殖尾水生态化综合治理[36]。其次,加强各地区间水产技术推广业务的联系,积极与水产科研院所、农业高校、龙头企业等组织建立一条产、学、研、推、用一体化的协同工作机制,提高低碳技术创新水平和科技成果转化水平。最后,加大力度投入人力、物力、财力进行推广工作,并选取一些在低碳养殖过程中取得良好经济效益的环保型养殖户开展经验分享会,提高低碳技术的推广质量。另外,结合农业农村部印发的《关于实施水产绿色健康养殖技术推广五大行动的通知》[37],合理规划养殖布局,依托专业化的成果转化平台与层级分明的推广体系,不断提高低碳水产养殖技术效率,保障碳减排相关技术有效地发挥作用。

3.3 给予低碳养殖技术政策支持

政府相关部门加强养殖执法管理,在水域使用证和养殖许可证发放前,针对每个养殖场的养殖环境进行科学评估,并在养殖许可证上明确限定申请水域的养殖种类、养殖密度和养殖方式,避免出现水域承载较大、养殖户随意提高养殖密度等问题,确保中国水产养殖可持续健康发展。同时,建议有关部门考虑出台养殖场废水排放许可,对养殖废水中的污染物质种类、含量等指标作出详细的规定,确保污水管理工作有章可循、有法可依。此外,也可以借鉴欧盟《欧洲绿色新政》中渔业可持续发展的政策和管理制度,结合中国国情,将政策写入经济发展规划中,并通过立法确认制度的法律效益,以更加具体的政策推动水产养殖业的发展,实现碳中和的目标。

3.4 推进生态补偿方式多元化

3.5 加强高素质养殖户培育

一线水产技术推广工作者积极引导养殖户采用高效低碳水产养殖技术,同时技术培训和推广工作下沉到农村鱼塘,并根据不同养殖户对低碳养殖技术的差异化认识,采取因人而异、因地适宜的推广策略激发其应用低碳水产养殖技术的积极性[41]。建议增强养殖户低碳环保的主体意识,积极宣传农业农村部发布的《水产养殖用药明白纸2022年1、2号》等文件要求,提高养殖户规范用药水平,从源头控制养殖尾水质量,实现水产养殖业低碳化发展。地方政府组织需要鼓励养殖户“走出去”,尤其中西部地区的养殖户应多去学习东部发达地区先进的低碳养殖技术知识,如数字渔业、自动化投喂等,推动区域低碳水产养殖技术的普及和推广。最后,推广部门需充分利用各类媒体平台,开展碳中和、碳达峰知识宣讲活动,大力宣传绿色低碳养殖技术在稳粮、促渔、富民等方面的作用,增强养殖户低碳减排的主观能动性,从而提高养殖户低碳技术的采纳率。

3.6 完善专业人才培育体系构建

针对科研人才,国家应坚持把科教兴农、人才强农作为支撑低碳水产养殖业发展的重大战略,支持涉农高校、科研机构、涉农科技企业协同合作,联合制定人才培养方案和课程体系,培养出一批数量充足、技术过硬、实践丰富的优秀后备人才,给基层渔业工作注入新鲜血液。针对技术推广人员,建议注重培训的可持续性,利用传统现场培训与现代互联网培训相结合的方式,强化培训的水平与质量,另外,应完善相应的低碳养殖推广考核机制,对推广人员的推广成效、业务水平、工作态度及服务质量进行定期考核,助推低碳水产养殖技术推广取得良好成效。面对人才引进,建议加大专业性岗位的宣传与普及,提供更多的就业渠道,通过优化工作环境、增加生活福利、制定奖励政策等方式,提高科研人才的工作积极性,促进低碳养殖业的可持续发展。

参考文献

Introduction to the special issue on “European aquaculture development since 1993: the benefits of aquaculture to Europe and the perspectives of European aquaculture production”

[J].

European Green Deal

[J/OL].[

Instruments to implement sustainable aquaculture in the European Union

[J].

条纹锯 工业化循环水养殖生态能值分析

工业化循环水养殖生态能值分析

为评价条纹锯鮨工业化循环水养殖系统的生态经济性能,运用能值理论及分析方法构建了能值流程图,并对此养殖模式各能值分布进行分析。结果表明:整个系统投入的总能值为4.77×1017 sej/a,其中可更新自然资源只占总投入能值的0.21%。不可更新反馈资源投入占总投入能值排序:饲料?建设折旧?电力?维修,所占比例分别为36.37%、20.61%、15.02%、3.39%。可更新反馈资源投入占总投入能值的24.39%。净能值产出率(NEYR)为5.198,环境负载率(ELR)为3.065,产出能值交换率(EER)为5.186、能值可持续发展指标(ESI)1.696、可持续性发展的能值指数(EISD)为8.795。表明条纹锯鮨工业化循环水养殖模式经济系统发展程度高,生产效率较高,已经将农业生产提升至工业化水平。研发条纹锯鮨循环水专用全价配合饲料、改进投喂策略;开发高效、低能耗的循环水设施设备,能显著提高条纹锯鮨工业化循环水养殖系统持续性,减小环境负载率。

年カーホンニュートラル に伴うクリーン成長戦略

[J/OL].(

農林水産研究の推進方向について「農林水産研究イノベーション戦略2022」

[J/OL].(

重磅!中国稻渔综合种养产业发展报告(2022)发布

[J/OL]. (

1995 and 1996 80:20 pond field trials with crucian carp, PACU, tilapia and Wuchang carp

[J/OL].[

Regional review on status and trends in aquaculture development in north america:Canada and the United States of America-2010

[J].

Offshore fish farming: a new era in fish farming is on its way

[J/OL].[

山东省水产绿色健康养殖现状及发展建议

[J].为深入推进山东省渔业高质量发展,在汇总分析各地市渔业统计数据基础上,结合实地走访调查,对山东省水产绿色健康养殖技术模式的总体规模、区域分布、经济效益进行了概括总结,剖析了“十三五”期间山东省水产养殖业存在的主要问题,并提出了加快全省水产绿色发展的对策建议。

世界最大全潜式网箱“深蓝一号”正式启用

[J/OL]. (

2021年全国渔业经济统计公报

[EB/OL].(

2021年农民工监测调查报告

[EB/OL].(

工业化循环水养殖实验也表明,该模式ESI(能值可持续发展指标)为1.696、EISD(可持续性发展的能值指数)为8.795,均处于较高水平,说明此养殖模式可持续性较好。江苏、北京、山西及安徽等地均已采用了该项技术,特别是在以淡水渔都闻名的浙江湖州菱湖镇,循环水养殖已经成为当地鲈鱼养殖的主要技术。

工业化循环水养殖实验也表明,该模式ESI(能值可持续发展指标)为1.696、EISD(可持续性发展的能值指数)为8.795,均处于较高水平,说明此养殖模式可持续性较好。江苏、北京、山西及安徽等地均已采用了该项技术,特别是在以淡水渔都闻名的浙江湖州菱湖镇,循环水养殖已经成为当地鲈鱼养殖的主要技术。